Questions fréquentes

On trouve ici les réponses aux questions fréquemment posées concernant toutes les formes de violences.

D'autres questions fréquentes spécifiques à une forme de violence peuvent être consultées via le menu.

FAQ

Questions fréquentes

En cas de danger grave et imminent, il faut contacter les services d’urgence via le 112.

Quelles que soient les violences subies, récentes ou plus anciennes, on a le droit de ne pas rester seul·e.

Si on se pose des questions sur ce que l’on vit ou ce que l’on a vécu, on a le droit d’être entendu·e.

Briser le silence n’est jamais facile.

Un premier pas peut être d’en parler : à une personne de confiance, à son médecin, à des amis… ou encore via une ligne téléphonique d’assistance ou un tchat ( gratuit et anonyme).

Les violences subies, récentes ou anciennes, peuvent entrainer des conséquences durables sur les victimes. Il est donc important de se tourner vers les services spécialisés. Ils sont là pour offrir leur aide, leur accompagnement et leurs conseils.

Si bien sûr. Les hommes peuvent aussi être victimes de violences, y compris de violences conjugales, sexuelles et d’inceste. Les hommes victimes de violences peuvent éprouver des difficultés à briser le silence et à demander de l’aide, par honte, par culpabilité, par peur d’être stigmatisés. Reconnaître qu’on est une victime n’est pas facile, encore moins pour les hommes dans la mesure où cela va à l’encontre de normes sociales, culturelles ou personnelles. Il n’est jamais trop tard pour en parler et demander de l’aide.

Comme les femmes victimes de violences, il est important que les hommes victimes soient reconnus, protégés et accompagnés.

On parle plus souvent de « violences faites aux femmes » parce que les statistiques et les études nationales et internationales démontrent que les femmes sont en grande majorité et de façon disproportionnée les victimes de violences fondées sur le genre.

Par exemple, en Belgique 2 personnes sur 3 ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie, dont 81% des femmes et 48% des hommes. (UN-MENAMAIS, 2017-2021).

Toutes les victimes, quel que soit leur sexe ou leur genre doivent être protégées, reconnues et soutenues.

La loi belge « Stop Féminicide » définit la violence fondée sur le genre comme « toute violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d’un sexe en particulier ».

Cette expression est principalement utilisée pour insister sur le fait que les déséquilibres de pouvoir, structurels, fondés sur le genre, qui placent les femmes et les filles dans une position leur qui leur fait courir un plus grand risque d’être l’objet de multiples formes de violence. Et même si ce sont elles qui souffrent de façon disproportionnée, les hommes et les garçons peuvent aussi en être la cible.

Le genre renvoie à une construction sociale : ce sont des attitudes, des rôles, des activités et des comportements qui varient dans le temps et dans l’espace. Les différences entre les « femmes » et les « hommes » dépendent plus de ces constructions que nous avons apprises depuis notre enfance, que de différences « naturelles ». Le genre est souvent confondu avec le sexe, qui désigne des caractéristiques biologiques.

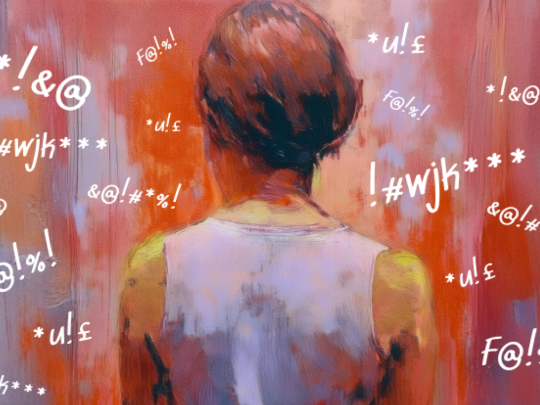

Les violences faites aux femmes prennent de multiples facettes : violences sexuelles, physiques, psychologiques, verbales, économiques… Elles peuvent être infligées dans la sphère publique (en rue, en ligne…) ou privée (par exemple par un partenaire ou un membre de la famille). Elles englobent aussi la menace de recours à la violence, la coercition et la manipulation.

Les violences faites aux femmes incluent aussi les mutilations génitales féminines et les crimes dits d’honneur. Plus récemment, les femmes ont fait émerger une forme de violence de genre encore mal connue : les violences gynécologiques et obstétricales.

Un rapport sexuel non consenti, une main aux fesses dans la rue, une blague sexiste « juste pour rire », le contrôle des réseaux sociaux, l’envoi d’une photo sexuellement explicite, d’une « dick pic » (littéralement « photo de pénis »)... Chaque jour, au sein de la famille, au travail, à l’école, dans les médias ou les institutions, les femmes et les filles subissent des violences simplement parce qu’elles sont des femmes.

Quel que soit le milieu, l’âge, les origines..., chaque femme est concernée par ces violences qu’elle rencontre d’une manière ou d’une autre au cours de sa vie. Les statistiques le démontrent : les femmes sont en grande majorité les victimes de violences et les hommes sont en grande majorité les auteurs.

Le concept de continuum de la violence exprime le fait que les violences faites aux femmes ne sont pas à considérer comme des expériences isolées mais comme des faits qui se répètent, se cumulent et s’inscrivent dans une société imprégnée de rapports de pouvoirs inégaux entre les femmes et les hommes.

En effet, la Convention d'Istanbul précise que « la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation ». Elle précise également que « la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et [que] la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes ».

Parler de continuum des violences, c’est aussi exprimer qu’il n'y a pas de « petite » violence faite aux femmes : la blague sexiste « juste pour rire » est déjà une forme de violence.

Le Conseil de l’Europe a adopté la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite « Convention d’Istanbul ». Les pays qui ont ratifié la Convention (comme la Belgique en 2016), se sont mis d’accord sur des principes et définitions communes.

Les signataires reconnaissent que:

- la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation

- la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la violence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes

- les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu « honneur » et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes

- les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le sont les hommes

- la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et que les hommes peuvent également être victimes de violence domestique.

Les définitions adoptées par les pays signataires

Violence à l’égard des femmes

« une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ».

Violence domestique

« tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ».

Le genre

« Les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes ».

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

« Toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée ».

La mémoire traumatique est un phénomène psychologique et neurobiologique où des événements particulièrement violents, tels que les violences sexuelles, sont stockés de manière dysfonctionnelle dans le cerveau. Contrairement à une mémoire classique, ces souvenirs ne sont pas intégrés de manière cohérente et restent figés, souvent associés à des émotions intenses comme la peur, la honte, ou la terreur.

Lorsqu'un souvenir traumatique est réactivé, la personne peut revivre l'événement comme s'il se produisait à nouveau, avec les mêmes émotions et sensations physiques.

Comment la mémoire traumatique se manifeste-t-elle ?

La mémoire traumatique peut se manifester par des flashbacks, des cauchemars ou des réactions de panique déclenchées par des éléments rappelant l'agression ou les violences subies. Ces souvenirs sont souvent fragmentés, désordonnés et peuvent ressurgir de manière inattendue. Ils plongent la personne dans un état de détresse intense. La mémoire traumatique rend difficile la verbalisation et l'intégration des expériences traumatiques, ce qui complique la guérison. Cela nécessite un accompagnement thérapeutique spécialisé pour aider la personne à désensibiliser ces souvenirs et à les intégrer dans son histoire de vie de manière moins douloureuse.

Les conséquences sont multiples et peuvent impacter les victimes à différents niveaux.

Il est donc important de se tourner vers les services spécialisés. Ils sont là pour offrir leur aide, leur accompagnement et leurs conseils.

Vers les services d’aide et d’accompagnement

Conséquences physiques directes et indirectes

Les violences peuvent entraîner des blessures directes (fractures, mutilations) et des issues graves (féminicide, infanticide, suicide).

Elles peuvent aussi causer des conséquences physiques indirectes comme des douleurs chroniques, des infections, des troubles alimentaires et du sommeil, des handicaps, des troubles gynécologiques, des grossesses non désirées, des complications de grossesse, des fausses couches, des troubles sexuels et une exposition aux infections sexuellement transmissibles,…

Conséquences émotionnelles et psychologiques

Les victimes peuvent ressentir un stress aigu, de la colère, de la tristesse, de la honte, de la peur, de la culpabilité et de l’anxiété. Leur estime de soi peut être fragilisée, entraînant des comportements d’évitement et des pensées suicidaires.

Les problèmes de santé mentale persistants comme la dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique sont fréquents et compromettent le bien-être à long terme. Certaines victimes vivent avec une mémoire traumatique ou un état d’hypervigilance, conduisant à un épuisement émotionnel. D'autres utilisent des substances pour oublier les violences (alcool, médicaments, stupéfiants).

Conséquences sociales et économiques

Les victimes peuvent être contraintes de quitter leur foyer, leur famille ou leur pays pour échapper aux violences. Certaines s’isolent par honte ou culpabilité, et beaucoup rencontrent des difficultés à trouver un logement ou à gérer des problèmes financiers.

Les femmes d’origine étrangère peuvent faire face à des obstacles supplémentaires comme la barrière de la langue, un statut précaire ou la violence administrative. Les violences peuvent aussi entraîner le rejet social et affecter la capacité à travailler ou à suivre une formation.

Les violences abordées sur ce site touchent de manière disproportionnée les personnes en situation de vulnérabilité, telles que les personnes en situation de handicap, les membres de la communauté LGBTQIA+ ou issues de diverses origines ethniques. De nombreuses personnes font face à des discriminations multiples qui augmentent leur exposition aux violences et compliquent l'accès à des ressources adéquates pour se protéger et se rétablir.

Situation de handicap

Les femmes avec une déficience intellectuelle qui vivent en institution sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et aux violences gynécologiques et obstétricales (VGO). Les obstacles aux soins respectueux et le difficile respect de leur consentement et de leurs choix ne sont pas les mêmes que pour les personnes valides. Leurs vulnérabilités spécifiques rendent souvent ces femmes plus susceptibles de subir des violences. Les freins à la parole sont exacerbés par leur dépendance et l'isolement institutionnel.

Personnes LGBTQiA+

Les personnes LGBTQIA+ sont confrontées à des violences accrues en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Les stéréotypes et la stigmatisation peuvent rapidement faire basculer ces victimes dans le silence. Les discriminations structurelles et sociales créent des obstacles multiples à la libération de la parole et à l'accès aux ressources de soutien.

Personnes étrangères ou d’origine étrangère

Les personnes étrangères ou d’origine étrangère peuvent faire face à des violences racistes et/ou des discriminations liées à leur origine. Le croisement de ces discriminations renforce les barrières à la dénonciation des abus et à la recherche d'aide.

Les stéréotypes et les préjugés racistes peuvent également conduire à une minimisation des violences subies par ces personnes, les réduisant au silence et compliquant leur accès à la justice et aux soins.

Ces exemples ne sont évidemment pas exhaustifs de toutes les situations qui peuvent exister et des spécificités de chacun et chacune.

Des ressources et des associations existent pour tenir compte de ces vulnérabilités et adapter la prise en charge.

Oui, écouter régulièrement le récit de violences et de traitements inhumains peut avoir des conséquences sur la santé mentale.

Il est possible de subir une fatigue de compassion qui amènera progressivement le ou la professionnelle à une forme de désensibilisation qui doit la mettre en alerte.

Il est possible de développer un stress vicariant, également appelé « traumatisme par procuration » ou « traumatisme par ricochet ». Le stress vicariant touche les spécialistes de la relation d’aide en modifiant leur identité. Il est parfois confondu avec le burn-out. Ceux-ci peuvent alors ressentir des symptômes similaires à ceux que ressentent les victimes : cauchemars, flash-back, ruminations, baisse d’estime de soi, sentiment de désespoir, etc.

Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces symptômes, parlez-en à votre médecin, à votre hiérarchie ou/et à un conseiller ou une conseillère en prévention au travail.

On réagit toutes et tous différemment face à une personne qui se confie à nous ou lorsqu'on est témoin de violences. C’est une question de sensibilité et cela dépend du vécu de chaque personne.

Il est normal de ressentir différentes émotions, comme du malaise, de la colère, de la tristesse, de la peur, de l’impuissance ou encore de l’incompréhension.

Rester à l’écoute de son propre ressenti et veiller à sa santé émotionnelle est essentiel pour apporter le meilleur soutien possible à la personne concernée.

Voilà pourquoi des services spécialisés sont là pour aider et conseiller les proches et les témoins.

Vers les lignes d’écoute et tchat

S’il y a des craintes pour la vie de la personne, il faut appeler la police ou les services d’urgence via le 112.