Violences par (ex-)partenaires

La violence conjugale (appelée aussi violence par partenaire) s’installe lorsque l’un des partenaires prend le pouvoir sur l’autre et crée une relation inégalitaire.

Cette prise de pouvoir - qui fait la différence entre la violence par partenaire et une dispute de couple - peut s’accompagner d’actes violents. Mais il n’y a pas que les coups. Parfois les violences sont moins faciles à repérer. C’est le cas avec les violences psychologiques, sexuelles, économiques ou administratives.

Sans violence physique il peut tout de même y avoir du contrôle, de la surveillance, de l’isolement. Le ou la partenaire met en place des stratégies de domination pour exercer une emprise sur l’autre partenaire et rendre son autonomie impossible. C’est pourquoi quitter le partenaire violent est souvent très difficile.

Les violences dans le couple, entre partenaires ou ex-partenaires, peuvent entraîner des conséquences durables sur les victimes. Des services spécialisés sont là pour les aider à y voir plus clair et à prendre les décisions qui leur conviennent, à leur rythme.

Ces violences touchent principalement les femmes, même s’il arrive que des hommes subissent également des formes de violences entre (ex)-partenaires.

Violences conjugales ou par (ex-)partenaires. De quoi parle-t-on exactement ?

On parle de violences par (ex-)partenaires lorsque, dans un couple (ou ex-couple), un ou une partenaire prend le pouvoir sur l’autre dans plusieurs aspects de sa vie.

Par différentes stratégies, un partenaire arrive à changer le quotidien de l’autre.

Il ou elle arrive à lui faire accepter des choses qu’elle aurait trouvées inacceptables au moment de leur rencontre et à lui faire renoncer à d'autres, auxquelles elle tenait.

La violence de l’(ex-)partenaire, quand on la subit, abime petit à petit la confiance en soi.

Cette forme de violence provoque un épuisement nerveux et physique. Cette violence rend la victime dépendante du partenaire agresseur et peut conduire à des pensées suicidaires, voire au suicide que l’on appelle dans ce cas "le suicide forcé".

Comment savoir s’il y a de la violence dans un couple ?

Que l’on parle de violences entre partenaires, de violence conjugale, de violence intrafamiliale, de violence domestique ou encore de violence par conjoint, on pense directement aux violences physiques.

Pourtant, la violence par partenaire, c’est bien plus complexe que ça.

Dispute de couple ou situation de violence intrafamiliale ?

Il est très important de pouvoir faire la différence entre une « simple » dispute de couple et une situation de violence conjugale ou par (ex-)partenaires.

La dispute dans un couple

Lors d’une dispute de couple, les deux partenaires se sentent libres de réagir sans peur de l’autre. Parfois c’est l’un, parfois c’est l’autre qui est à l’origine de la dispute. Les rôles sont interchangeables.

Pendant la dispute, il arrive que l’on prononce des paroles déplacées, voire méchantes, ou que l’on ait des gestes agressifs.

Dans une dispute, chaque partie veut convaincre l’autre qu’il ou elle a raison et cherche parfois à imposer son point de vue, mais pas à tout prix.

Aucun des deux partenaires ne tente de faire peur à l’autre.

Les disputes ne deviennent jamais un secret à cacher.

La relation est relativement égalitaire entre les deux partenaires avant, pendant et après la dispute.

La situation de violence conjugale (violence par conjoint)

Dans une situation de violence conjugale, c’est toujours le même partenaire du couple qui est à l’origine des reproches et des agressions.

Le partenaire veut gagner à tout prix. Il y a un déséquilibre de pouvoir et la relation est inégalitaire.

Lors des moments de violence, la victime a peur de son partenaire. Elle va constamment tenter d’adapter son comportement pour éviter la violence de son ou de sa partenaire.

Il est important de comprendre que les agressions ont un objectif de domination (prendre le pouvoir et le garder), elles sont intentionnelles et stratégiques.

Ces agressions peuvent être :

- une violence de type « punition » : « tu as fait quelque chose que je désapprouve. Du coup, je te punis »

- une violence pour déstabiliser l’autre et installer son pouvoir : dire une chose puis son contraire, être « gentiment » humiliant, être méchant sans raison pour que la partenaire ne se sente jamais à l’aise et soit toujours sur ses gardes. C’est ce qu’on appelle être en hypervigilance...

Comment le partenaire violent justifie ses violences physiques ?

En cas de violence physique dans une situation de violence conjugale, le partenaire violent va tenter de faire croire que c’était un « dérapage », un accident qui ne se reproduira plus.

Les violences les plus graves ont généralement lieu dans l’intimité du domicile. L’entourage n’en est donc pas témoin.

Mais en dehors des agressions physiques, d’autres moments montrent que le couple est dans une dynamique de violences par partenaires.

Pour effacer sa responsabilité, le partenaire violent va utiliser différentes stratégies d’arguments.

Le déni :

- « Ce n’est pas ce qui s’est passé »

- « Tes souvenirs sont faux »

- « Tu interprètes toujours tout de travers »

- « Tu vois le mal partout »

La banalisation des paroles ou du geste posé :

- « Ce n’est pas si grave »

- « Tu exagères toujours »

- « Tu es trop sensible »

Le retournement de la responsabilité :

- « C’est toi qui m’as provoqué »

- « Tu sais bien comment je suis, faut pas me chercher »

- « Je suis quelqu’un de pulsionnel »

La normalisation :

- « Les hommes sont comme ça »

- « Quand on est marié, les femmes doivent... »

- « C’est normal d’être jaloux »

L'accusation de l’anormalité de l’autre :

- « Tu es complètement folle »

- « Tu es hystérique »

- « Tu vas finir en hôpital psychiatrique »

Des excuses momentanées :

- « C’est parce que j’avais bu »

- « C’est une mauvaise période »

- « J'ai des problèmes au travail »

- « Je suis stressé car j'ai des dettes et je ne sais pas les rembourser »

La victimisation :

- « C’est à cause de mon enfance malheureuse »

- « C’est parce que je n’ai jamais eu personne qui m’aimait assez fort »

- « C’est à cause de mes problèmes de santé »

La modification des souvenirs :

- « Ça ne s’est pas passé comme tu dis »

- « Tu inventes n’importe quoi »

- « Tu as des problèmes de mémoire, je m’inquiéterais à ta place »

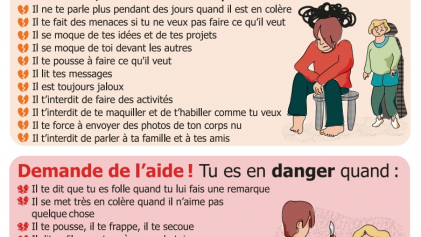

Quels comportements du partenaire sont des signaux d’alerte ?

Vivre plusieurs des situations décrites ici signifie sans doute qu’il y a des violences conjugales.

Le partenaire crée de l'isolement

Depuis le début de la vie en couple, un des deux partenaires voit de moins en moins son entourage, ses amis, ses amies, sa famille…

Pourquoi ? Parce que l’autre partenaire a fait pression pour qu’elle les fréquente moins ou même pour qu'elle ne les fréquente plus du tout.

Pour la convaincre, il a utilisé différents type d’arguments :

- « Ce n’est pas de vraies amies »

- « Ils ne t’aiment pas comme moi »

- « Tous, ils profitent de toi »

Résultat : La partenaire se sent seule et n’a peut-être plus personne à qui se confier.

Le partenaire s’énerve facilement quand il est contrarié ou quand il n’obtient pas ce qu’il veut

Parce qu’il est menaçant si on le contredit, la partenaire décide de se taire ou de toujours aller dans le sens du partenaire menaçant.

Un des deux partenaires exerce très souvent un fort contrôle sur l’autre

Voici comment ce contrôle se traduit. Il ou elle :

- exige qu’on lui dise où l’on va

- envoie un très grand nombre de SMS

- exige d’avoir la position géolocalisée de sa partenaire

- doit connaitre les mots de passe des réseaux sociaux de sa partenaire

- contrôle qui suit et like les publications de sa partenaire

- dit à l’autre partenaire quels vêtements ne plus mettre ou de ne plus se maquiller

- écoute les communications téléphoniques de son ou de sa partenaire

- vient voir sa partenaire à l’improviste sur son lieu de travail

- surveille les dépenses de l’autre partenaire

- veut savoir précisément comment l’autre partenaire dépense son argent.

Un des deux partenaires est jaloux (ou jalouse) et accuse l’autre de toujours vouloir séduire d’autres personnes

Un des deux partenaires vérifie constamment si l’autre a eu ou envisage d’avoir des contacts amoureux avec d’autres personnes.

Le partenaire jaloux accuse l’autre d’être en permanence dans la séduction. Ce sentiment de jalousie ne se base sur rien. Il sert juste un prétexte pour plus contrôler la partenaire.

Rien que le regard d’une autre personne le contrarie et il s’imagine toutes sortes de scénarios.

C’est souvent un motif de justification de ses comportements de contrôle, agressifs et violents.

Le partenaire jaloux dit peut-être qu’il a confiance en sa partenaire mais que c’est dans les autres personnes qu’il n’a pas confiance. Comme si on n’avait aucune volonté propre.

Un des deux partenaires critique régulièrement l’autre

Il ou elle critique l’autre partenaire par rapport à son physique, son intelligence, sa façon de parler, ses croyances, la manière d’élever les enfants ou encore de faire le ménage.

À force d’entendre ces critiques, on commence à perdre confiance en soi et en ses capacités.

On va alors adapter son comportement et faire attention à toutes ses paroles pour tenter d’éviter la mauvaise humeur et l’énervement de son (ou de sa) partenaire.

Parfois, cela fonctionne et on a l’impression d’arriver à gérer. Parfois la violence arrive brusquement, sans que l’on sache pourquoi.

Un des deux partenaires humilie et insulte souvent l’autre

Un des deux partenaires dit à l’autre des choses méchantes qui tournent parfois longtemps dans la tête. Il ou elle est méprisant·e, parfois devant l’entourage ou devant les enfants. À force, on commence à croire que le partenaire humiliant a raison et que l’on ne vaut rien. On se voit comme une personne nulle et incapable, on commence même à croire d'avoir de la chance d’être aimée par une personne comme lui ou elle.

Un des deux partenaires oblige l’autre à faire certaines choses non désirées

Même si on n’aime pas ça, on va se forcer à faire certaines choses pour éviter de contrarier le partenaire exigeant. Quelle sorte de choses ? Garder le silence, faire les tâches ménagères d’une manière très précise, faire des achats chers et inutiles, changer sa manière d'éduquer les enfants (trop sévère ou au contraire pas assez strict), avoir des pratiques sexuelles non désirées, regarder des films porno, etc.

Un des deux partenaires empêche l’autre de faire certaines choses qu’il ou elle souhaiterait faire

Par exemple, on ne va pas pouvoir se maquiller, porter certains vêtements, sortir seule, avoir des loisirs, aller travailler, consulter un médecin, etc.

Ces interdictions peuvent aussi concerner les enfants : on ne peut pas consoler son enfant, lui donner à manger, aller le coucher ou le sortir du lit.

On craint toujours sa réaction si on n’obéit pas à ces exigences.

La gestion de l’argent est problématique

Les décisions concernant les dépenses sont prises par un seul des deux partenaires : il dépense l’argent du ménage ce qui empêche de payer les frais importants, il emprunte de grosses sommes d’argent à sa partenaire, il fait des dettes au nom de l’autre partenaire.

Un des deux partenaires menace l’autre

De quelles menaces s’agit-il ?

- De faire du mal à l’autre partenaire,

- s’en prendre aux enfants,

- tuer ses animaux de compagnie,

- se suicider et l’autre partenaire en serait le ou la responsable, etc.

Quoi qu’on fasse, on se sent prise au piège.

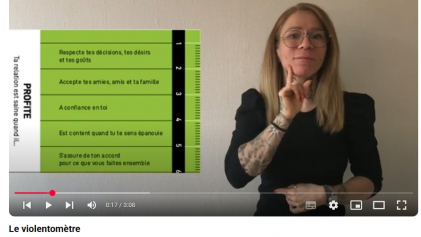

La violentomètre est un outil qui vous permet de situer votre relation, de mesurer si votre relation de couple est basée sur le consentement ou si elle comporte des violences.

Qu'est ce que le contrôle coercitif?

La violence dans le couple, c'est un climat constant de peur et de stratégies d'évitement. La prise de contrôle est réalisée par toute une série d'actes et de comportements qui sont appelés Contrôle coercitif (loi cadre "Stop féminicide", 2022).

Le contrôle coercitif est donc un schéma de comportements visant à contrôler son ou sa partenaire tout en le ou la privant de ses ressources et de sa liberté.

Les comportements coercitifs sont « un acte ou une série d'actes d'agression, de menaces, d'humiliation et d'intimidation ou d'autres abus qui ont pour but de blesser, punir ou effrayer la victime ».

Les comportements contrôlants désignent « un ensemble d'actes visant à rendre une personne subordonnée ou dépendante en l'isolant de ses sources de soutien, en exploitant ses ressources et ses capacités à des fins personnelles, en la privant des moyens nécessaires à son indépendance, à sa résistance et à sa fuite, ou en réglementant son comportement quotidien ».

Que faire quand on subit des violences dans le couple ?

La priorité est de briser le silence sur ce que vous vivez et l’isolement. Parler de ce qu’il se passe au sein du couple avec les bonnes personnes permet de faire un grand pas en avant. Maintenir le lien avec des personnes de confiance aide à se sentir mieux et à faciliter un départ, si c’est ce que vous envisagez.

À qui se confier ?

- Il peut s’agir d’amis ou d’amies, de collègues, de voisins ou voisines ou de membres de la famille en qui on a confiance.

- On peut aussi en parler à son ou sa médecin ou aussi à une sage-femme, son infirmier ou infirmière à domicile…

- On peut contacter une association spécialisée en violences conjugales

- On peut appeler gratuitement et anonymement la ligne d’écoute 0800 30 030 joignable 24 heures/24 et 7 jours/7 ou utiliser le tchat. Des personnes formées répondent et écoutent sans juger et sans jamais vous obliger à prendre une décision.

Que peuvent faire pour vous les écoutants et écoutantes de la ligne téléphonique Ecoute violences conjugales (et le tchat) ?

- Aider à y voir plus clair et savoir si vous vivez ou pas de la violence dans votre couple

- Écouter et vous aider à « vider un peu son sac »

- Répondre aux questions juridiques et sociales

- Informer sur vos droits

- Orienter vers des services spécialisés

- Aider à mettre en place des scénarios de protection pour vous et pour vos enfants afin de faire face aux prochains moments de violence.

Que faire si on veut quitter son domicile ?

Si c’est possible, il vaut mieux anticiper et préparer son départ.

Comment ?

- Appeler la ligne Écoute Violences Conjugales au 0800 30 030

- Échanger avec des professionnelles sur le tchat d’Écoute Violences Conjugales

- Contacter un service spécialisé pour obtenir de l’aide dans cette préparation.

Quelques premiers conseils

- Ne pas attirer l’attention de votre partenaire violent sur ce projet. S’il suspecte quelque chose, il pourrait se montrer encore plus agressif.

- Rassembler dans un même endroit les choses importantes : papiers d’identité, cartes de banque, clés, chargeur de téléphone, médicaments.

- Préparer un sac avec le strict nécessaire pour vous et les enfants (dans un endroit discret ou chez des proches).

- Vous n'avez pas de lieu sûr pour vivre en sécurité ou pas de lieu du tout ?

- Contactez le 0800 30 030 ou écrivez sur le tchat d’Écoute Violences Conjugales pour demander d’être orientée vers une maison d’hébergement pour les femmes avec ou sans enfants. Certaines maisons sont spécialisées dans l’accueil des femmes victimes de violences conjugales. Souvent, il faut attendre un certain temps avant qu’une place se libère. C’est donc utile d’anticiper son départ.

Bon à savoir

Si vous devez partir dans l’urgence sans avoir eu le temps de réunir vos affaires ?

Ce n’est pas grave. Le principal, c’est de vous mettre en sécurité.

Plus tard, il y aura moyen de récupérer vos affaires avec la protection de la police. A tout moment, vous pouvez appeler la police pour être reçue par le Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV) qui protège les victimes de violences conjugales en les accompagnant à leur domicile. A Bruxelles, les zones de police disposent d'une Cellule EVA (Emergency Victim assistance) pour les victimes de violences conjugales et sexuelles)

Quand on quitte son domicile pour fuir les violences, peut-on perdre ses droits ?

Non. Si on quitte son domicile pour fuir des violences, on conserve ses droits sur le logement et par rapport aux enfants. Il faut savoir aussi qu’on a le droit de partir avec ses enfants. C’est même conseillé.

Partir n’implique pas forcément de quitter définitivement le partenaire. On peut aussi partir juste quelque temps, pour souffler et reprendre des forces.

Le droit de séjour en Belgique est lié au mari. Que se passe-t-il si on le quitte ?

Si votre droit de séjour en Belgique est lié à votre mari, vous devrez faire des démarches pour démontrer être victime de violences conjugales afin de maintenir vos droits de séjour.

Comment faire ?

- Aller chez votre médecin et expliquez-lui la situation

- Même si vous ne travaillez pas, il faut demander un certificat d’incapacité de travail pour attester des violences

- Il faut ensuite transmettre ce certificat à l’Office des Étrangers.

Besoin d’aide, de conseils et d’informations ? Vous pouvez :

- appeler gratuitement et anonymement la ligne Écoute Violences Conjugales au 0800 30 030

- écrire sur le tchat d’Écoute Violences Conjugales

- contacter un service spécialisé.

Législation

Ce que dit la loi

En Belgique, les violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques commises par un ou une (ex-)partenaire sont interdites et punissables.

Exemples de violences reconnues :

- Les coups et blessures ;

- Le harcèlement : un comportement répété visant à dégrader la vie d’une personne est puni, même sans plainte préalable ;

- Le viol : y compris au sein du couple marié ou non, après la séparation) ;

- Les violences économiques : restreindre l’accès à des ressources économiques ou empêcher sa partenaire de gérer ses propres finances ;

- L'incitation au suicide : deviendra un crime punissable à partir d’avril 2026 (date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal).

- L’homicide (meurtre ou assassinat) intrafamilial : peut-être plus sévèrement puni lorsqu’il est commis par un/une partenaire ou ex-partenaire, que l’auteur et la victime vivent encore ensemble ou non ;

La loi tient compte du lien entre la victime et l’auteur

Un lien intime entre l’auteur et la victime constitue une circonstance aggravante. Cela signifie que les peines peuvent être plus lourdes si les violences sont commises par un ou une (ex)-partenaire.

Par exemple :

- Les violences physiques : les peines peuvent être doublées si l’auteur est un/une (ex-) partenaire (article 410 du Code pénal).

- Le viol envers son ou sa partenaire ou ex-partenaire est puni d’une réclusion de 15 à 20 ans (article 417/19 du Code pénal).

La loi "Stop Féminicide"

La loi “Stop Féminicide” prévoit des mesures de protection renforcées en cas de tentative de féminicide :

Droit d’être entendue :

- dans un local adapté

- Par un policier ou une policière (choix si c'est un homme ou une femme)

- Accès à des dispositifs comme :

- L’interdiction temporaire de résidence imposée à l’auteur (l'auteur doit quitter le domicile pour une certaine durée)

- L’alarme mobile anti-rapprochement (dispositif pour prévenir la Police de manière priorisée si l'auteur est menaçant)

Consulter la loi relative à l’interdiction temporaire de résidence

Bon à savoir

Pour toute information complémentaire, il est préférable de demander des conseils juridiques à des services spécialisés ou un ou une avocat·e.

Ce qui change avec le nouveau Code pénal

La réforme du droit pénal sexuel (2022) a apporté des modification :

- Nouvelle définition du viol et du consentement,

- Nouvelles infractions comme le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel,

- Durcissement des peines pour les infractions sexuelles.

La réforme globale du Code pénal entrera en vigueur en avril 2026. Cette réforme prévoit que :

- L’incitation au suicide devient une infraction, punissable si elle entraîne un suicide ou une tentative de suicide,

- L’homicide intrafamilial est assimilé à un meurtre avec la peine maximale (réclusion à perpétuité),

- Les violences par (ex-)partenaires, si elles ont lieu en présence d’un enfant seront considérées comme une circonstance aggravante,

- Les traitements inhumains ou dégradants sont plus sévèrement punis en contexte intrafamilial.

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge.

FAQ

Questions fréquentes

La dynamique de violence dans le couple n’est pas toujours facile à repérer. Quand les hurlements, les insultes, les coups se sont calmés ou deviennent plus rares, qu’il a promis de ne plus recommencer, on peut avoir la sensation que son partenaire n’est plus violent. Mais la violence entre partenaires, ce n’est pas que des agressions. C’est avant tout du contrôle, de la domination et des pressions. On appelle cela le contrôle coercitif.

Le contrôle coercitif c’est toute une série de stratégies dans le but de prendre et de garder du pouvoir sur l’autre partenaire.

Le partenaire violent va instaurer une relation basée sur le contrôle et la contrainte, en amenant progressivement l’autre à adapter son comportement à ce que lui estime être ses besoins essentiels. Ce contrôle permet d’installer sa domination et d’instaurer une emprise sur l’autre.

Au début, certains comportements peuvent être appréciés ou interprétés de manière positive alors qu’ils devraient constituer des signaux d’alarme. En effet, on pourrait penser que c’est parce qu’il est fou amoureux qu’il inonde sa partenaire de messages, qu’il vient sans prévenir sur son lieu de travail, qu’il veut être tout le temps avec elle. On pourrait croire aussi que ses appels incessants ou son insistance pour que sa partenaire ne fasse pas telle ou telle chose s’expliquent par sa peur qu’il lui arrive quelque chose.

Sa jalousie peut donc apparaitre comme une preuve d’amour, mais attention ! Quand on modifie certains de ses comportements pour “faire plaisir à l’autre”, comme sa manière de s’habiller, de se maquiller, quand on ne fréquente plus certains lieux ou certaines personnes, c'est qu'on subit du contrôle coercitif. C’est déjà de la violence conjugale, peu importe les justifications romantiques du partenaire violent.

Les violences au sein du couple fonctionnent souvent de manière cyclique et répétitive : c’est le cycle des violences. Ce schéma cyclique ne s’applique pas à toutes les situations de violence mais il peut expliquer les variations de comportement de l’auteur et l’alternance de périodes calmes et de périodes avec de la violence.

Le cycle de la violence explique que, dans un couple où un partenaire impose de la violence, il y a souvent différentes phases qui s’enchainent. C’est le partenaire violent qui décide de quand elles arrivent, même si on peut avoir l’impression de « gérer ».

Durant la phase de tension (1) : la partenaire sent que la situation peut à tout moment dégénérer et elle tente par tous les moyens d’éviter l’arrivée de la violence.

Puis arrive la phase d’explosion de la violence (2) : cela peut arriver parfois pour un rien, parfois c’est pour le partenaire violent une manière de faire savoir à sa partenaire qu’elle a fait quelque chose qui lui déplait, une manière de punir l’autre et il n’y a pour vous aucun moyen d’empêcher ça.

Ensuite, vient la phase de justification (3) : le partenaire dit qu’il regrette. Il a surtout peur d’être quitté. Il va trouver toutes sortes de justifications pour dire que finalement, ce qui est arrivé, ce n’est pas vraiment de sa faute. Le partenaire violent va prétendre que c’était un accident, qu’il va changer son comportement et que cela n’arrivera plus. On est ainsi convaincue de finalement rester avec lui et de lui redonner une chance.

Enfin arrive la phase de l’accalmie (4) : tout est à nouveau redevenu calme, parfois on a l'impression que le partenaire a changé, qu’il est redevenu gentil comme avant.

Au fur et à mesure, la durée de la phase d’accalmie va se réduire. Elle va peut-être même disparaitre tout à fait. Il n’y aura plus qu’une alternance entre les phases de tension et d’explosion de violence.

Sans aide de l’extérieur, cette dynamique ne va pas s’améliorer. Au contraire, la violence peut s’intensifier même si vous tentez de vous conformer aux attentes de votre partenaire. Il sera toujours insatisfait. Cela n’ira jamais mieux.

La violence conjugale s'installe lorsqu’un partenaire veut prendre le pouvoir sur l’autre. Si, durant la relation, il a la sensation qu’il perd un peu de ce pouvoir parce que sa partenaire a fait quelque chose qu’il ne souhaitait pas, il va tenter de rétablir sa domination. C’est ce qu’on appelle le contrôle coercitif. Comment ? En agressant sa partenaire verbalement, physiquement et sexuellement. C’est la phase de l’explosion de la violence.

Lorsqu’on subit cette violence, on peut ressentir différentes émotions qui toutes sont des réactions normales :

- Ressentir de la colère, de la honte, de la tristesse,

- Avoir très peur et être en état de sidération c’est-à-dire être figée comme une pierre, ne plus savoir quoi penser,

- Être incapable de réagir,

- Répondre à sa violence, en rendant les coups, en criant.

Rendre les coups ou crier, c’est de la violence réactionnelle. Une réaction pour se protéger d’une agression qu’on n’a pas provoquée. Cette réaction ne peut absolument pas être mise sur le même pied que celle du partenaire violent. La violence réactionnelle, c’est de la légitime défense.

La phase suivante est celle de la justification : le partenaire violent peut craindre qu’on le quitte. Il veut récupérer la confiance de sa partenaire et il va se trouver des excuses, rejeter la faute sur sa partenaire ou sur des éléments externes.

Ce qu’il peut dire pour se justifier ? Que cette violence est liée au stress généré au travail ou à une « mauvaise période ». Il va nier sa responsabilité et minimiser les faits, il va peut-être même dire que c’est de la faute de sa partenaire et l'accuser d’être violente. Résultat : Parfois on accepte ses justifications, on se sent en partie responsable de ce qui vient de se passer. Pourtant, le seul responsable de la violence, c’est lui.

Après les justifications, il y a une phase d’accalmie. Tout semble aller bien. Durant cette phase, le partenaire violent se montre gentil, il peut même se présenter comme l’amoureux des débuts, généreux, attentionné. Il offre des cadeaux, il fait des choses pour faire plaisir. On a envie de croire qu’il a changé, c’est normal. Si, après la crise, la partenaire a pensé quitter le partenaire violent, ces moments de bonheur retrouvés empêchent de passer à l’action : on décide de redonner une chance à son couple.

Mais le retour à la routine va ramener le couple dans une nouvelle phase marquée par la tension. On se sent tendue, stressée, inquiète. On a la sensation que quelque chose se prépare.

Et en effet, dès que le partenaire violent fera face à une nouvelle contrariété – quand il aura l’impression de perdre le contrôle sur sa partenaire ou qu’il voudra simplement rappeler qu’il est le chef – une nouvelle agression aura lieu. Le cycle de la violence, c’est comme une spirale infernale.

Avec le temps, on apprend à anticiper ces agressions et on adapte son comportement pour tenter de les éviter et pour ne pas fâcher son partenaire. On essaie d’anticiper tout ce qui pourrait le contrarier. On a l’impression de gérer. Mais on est tout le temps en hypervigilance c’est-à-dire attentive aux moindres réactions du partenaire violent. C’est épuisant et surtout inutile : lui seul tient les ficelles de la relation. Face à un partenaire violent, on ne peut souvent rien faire pour lutter contre sa volonté de contrôler et dominer.

Les impacts de la violence sur sa partenaire (ou son ex-partenaire) sont nombreux, variés et ils peuvent handicaper la vie de tous les jours.

Lorsqu'on est encore en couple, récemment séparés ou séparés depuis un certain temps, se reconnaître dans les exemples décrits ici signifie sans doute qu’un accompagnement par un service spécialisé apporterait du soutien et des solutions.

L’impact psychologique

On est en permanence en état d’alerte. C’est ce qu’on appelle l’hypervigilance. On a la sensation de tout le temps marcher sur des œufs. C’est épuisant.

On n’a plus confiance en soi et en ses capacités, on se sent nulle. On a peut-être même honte : honte de subir cette violence, honte de rester, honte de ne pas partir ou d’être revenue.

L’impact médical

Les conséquences de la violence sur la santé peuvent être nombreuses : mal au dos, mal au ventre, perte ou prise de poids, stress, anxiété, dépression, dépendance à l’alcool ou aux antidépresseurs, insomnies…

Les victimes de violences conjugales, tout comme leurs enfants, présentent souvent les symptômes de l’état de stress post-traumatique, comme les personnes qui ont vécu la guerre ou un attentat.

Cela pourrait expliquer plusieurs problèmes :

- de sommeil

- de stress

- de fatigue

- de tachycardie

- de cauchemars

- de flashs c’est-à-dire d’images angoissantes qui surgissent dans l’esprit

- d’incapacité à parler de la situation

- de trous de mémoire

- de la sensation d’être « à côté de soi », comme une spectatrice de ce qui arrive.

Les violences physiques peuvent mettre la vie en danger ou laisser des lésions irréversibles comme la perte de l’audition, par exemple. Quand on est enceinte, le risque de fausse couche est important.

Impact sur la relation avec les enfants

La violence par (ex-)partenaires peut abimer le lien avec les enfants. Les enfants sont, eux aussi, exposés au climat de tension. Même s’ils n’assistent pas directement aux moments de violences intenses, ils captent comme des éponges que le climat est très tendu.

Les enfants sont difficiles, pleurent beaucoup, n’obéissent plus, défient leurs parents. Comme on ne va pas bien, qu’on est fatiguée et moins patiente, on ne se retrouve plus en tant que mère. Du coup, le cercle vicieux se met en marche : face aux réactions des enfants, on ressent de la honte, de la culpabilité et on a de plus en plus la conviction d’être nulle.

L’impact financier

Enfin, la violence peut avoir un impact financier. Que ce soit planifié ou non, appauvrir sa partenaire est un des moyens du partenaire ou de l'ex-partenaire violent pour maintenir sa domination et son contrôle sur elle. Il dépense l’argent nécessaire pour les dépenses de la famille (loyer, nourriture, soins de santé, école), il fait des dettes, l'empêche de travailler, il ne paie pas la pension alimentaire ou conteste systématiquement les frais extraordinaires pour les enfants.

Oui. Les enfants sont considérés comme des co-victimes lorsqu’il y a des violences entre partenaires ou ex-partenaires. Même si leur père ou l’ex-partenaire ne s’en prend pas directement aux enfants, le risque qu’ils soient frappés existe dans 40% des cas.

Le fait de grandir dans un climat de violence et d’insécurité les affecte nécessairement. Même si on pense que les enfants ne sont pas témoins des violences, ils sentent le climat de tension, le risque d’explosion de la violence, l’ordre secret de ne jamais contrarier leur père ou beau-père.

Les enfants peuvent craindre pour leur mère ou se sentir tiraillés entre elle et leur papa. Ils risquent également de se sentir responsables des violences qui ont lieu à la maison. S’ils deviennent parfois confident ou protecteur, celui de leur mère, leur père ou du beau-père. Parfois, leur père tente de manipuler les enfants. Comment ? Il va tenter de les convaincre que leur mère ne les aime plus, qu’elle est une mauvaise mère et qu’ils ont intérêt à être du côté du plus fort...

Les enfants exposés aux violences conjugales présentent souvent des symptômes de stress post- traumatique comme de l’anxiété et un sentiment d’insécurité.

Ils peuvent présenter divers troubles comme :

- faire pipi au lit (l’énurésie)

- des troubles du sommeil

- de l’agitation

- des difficultés scolaires

Pour se protéger, beaucoup d’enfants se déconnectent de leurs émotions et adoptent des attitudes de fuite. Certains enfants veulent aussi protéger leur mère, jusqu'à parfois se mettre en danger.

Même si on essaye de protéger ses enfants, ils souffrent de la situation. Pour les accompagner adéquatement, mieux vaut demander de l’aide auprès de services spécialisés.

C’est une situation dans laquelle une personne est contrainte de mettre fin à ses jours sous la pression de menaces, de violences ou de manipulations psychologiques. Contrairement à un suicide volontaire, où la décision est prise par la personne elle-même, le suicide forcé est le résultat d'une coercition externe, rendant l'acte non volontaire.

Ce type de coercition peut inclure des menaces de violence, du harcèlement ou des manipulations émotionnelles visant à pousser la personne à se suicider.

Hélas non, la séparation n’est pas synonyme de fin des violences.

Au moment de la séparation :

Souvent, les violences explosent ou augmentent au moment de la séparation. Il s’agit d’ailleurs du moment le plus dangereux pour la mère et ses enfants.

En cas de peur ou de panique, le service Écoute Violences Conjugales est disponible gratuitement au 0800 30 030 et aussi par tchat. On y trouve des conseils sur la manière de se protéger au mieux.

Après la séparation :

Malheureusement, la séparation ne met souvent pas fin aux violences.

Les violences après séparation peuvent se manifester sur le long terme sous différentes formes :

- insultes ou agressions lors de l’échange des enfants

- harcèlement

- non-respect d’une décision de justice, en particulier concernant les enfants

- refus de participer financièrement aux frais de scolarité ou médicaux des enfants

- violences physiques

- diffamation

- fausses accusations d’aliénation parentale

Il n’y a pas d’enfant ?

Les violences peuvent continuer sous d'autres formes :

- harcèlement via des appels téléphoniques incessants

- espionnage et surveillance

- menaces verbales ou écrites

- utilisation des réseaux sociaux pour diffamer ou intimider

- sabotage professionnel

- contrôle financier : un ex-partenaire refuse de régler des dettes communes ou utilise des informations financières pour nuire.

Des services spécialisés en violences conjugales proposent un accompagnement psychologique et/ou juridique, même quand la séparation date depuis longtemps

L'aliénation parentale est un concept qui a été inventé par le psychiatre Richard Gardner dans les années 80. Ce concept, parfois appelé « syndrome d’aliénation parentale », vise à discréditer les accusations de violences et d'abus sexuels intrafamiliaux en affirmant que les mères manipulent leurs enfants pour qu’ils rejettent leur père. Ce concept n'a aucun fondement scientifique et largement critiqué par des spécialistes, mais il est encore utilisé dans le système judiciaire et social et par des services professionnels autour des enfants.

De nombreuses institutions internationales, dont le Parlement Européen et le Conseil de l’Europe, demandent de ne plus utiliser ce concept en raison de son absence de fondement scientifique et des dangers qu'il engendre pour les enfants.

Une étude a été réalisée en 2023 par l’Université de Mons à la demande de l'Observation de l'enfance, la jeunesse et l'aide à la jeunesse (OEJAJ). Les résultats recommandent l’abandon de ce concept.

Consulter le rapport final et la synthèse de l'étude "Aliénation parentale : étude du concept et des pratiques en Belgique francophone"

Ressources

Outils de référence

Témoignages

Elles et ils témoignent...

Formations