Violences par (ex-)partenaires

La violence conjugale (appelée aussi violence par partenaire) s’installe lorsque l’un des partenaires prend le pouvoir sur l’autre et crée une relation inégalitaire.

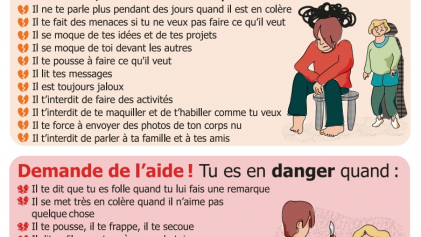

Cette prise de pouvoir - qui fait la différence entre la violence par partenaire et une dispute de couple - peut s’accompagner d’actes violents. Mais il n’y a pas que les coups. Parfois les violences sont moins faciles à repérer. C’est le cas avec les violences psychologiques, sexuelles, économiques ou administratives.

Sans violence physique il peut tout de même y avoir du contrôle, de la surveillance, de l’isolement. Le ou la partenaire met en place des stratégies de domination pour exercer une emprise sur l’autre partenaire et rendre son autonomie impossible. C’est pourquoi quitter le partenaire violent est souvent très difficile.

Les violences dans le couple, entre partenaires ou ex-partenaires, peuvent entraîner des conséquences durables sur les victimes. Des services spécialisés sont là pour les aider à y voir plus clair et à prendre les décisions qui leur conviennent, à leur rythme.

Ces violences touchent principalement les femmes, même s’il arrive que des hommes subissent également des formes de violences entre (ex)-partenaires.

Violences conjugales ou par (ex-)partenaires. De quoi parle-t-on exactement?

Les violences par (ex-)partenaires sont des violences de genre. Elles affectent principalement les femmes.

Elles s’inscrivent dans un processus de domination, conscient ou non, d’un partenaire sur l’autre et relèvent du contrôle coercitif.

Le contrôle coercitif correspond à un schéma comportemental de contrôle, de contrainte et de menace, utilisés par un des partenaires sur l’autre. Le partenaire agresseur intimide, humilie, surveille, manipule, isole l’autre partenaire afin d’exercer et de maintenir son pouvoir et son contrôle sur sa victime.

Les tactiques d’emprise et de contrôle coercitif peuvent être psychologiques, physiques, sexuelles, administratives ou encore économiques. L’auteur de violences isole sa victime, exploite ses ressources financières, l’empêche d’accéder à de nouvelles ressources, réglemente sa vie quotidienne et la prive des moyens nécessaires pour bénéficier de son indépendance. Le quitter est dès lors très difficile.

La dynamique relationnelle des couples où les violences par partenaires se manifestent s’appuie notamment sur le « Cycle de la violence ».

Connaitre les différentes phases du cycle de la violence permet de mieux comprendre :

- Comment évolue la violence dans une relation de couple

- Comment l’auteur ou l’auteure et la victime arrivent à considérer cette violence comme acceptable

- Pourquoi bon nombre de victimes ne quittent pas l’agresseur ou retournent auprès de lui ou d’elle après avoir subi des actes de violence.

Ce cycle de la violence est composé de quatre phases :

- D’abord une phase de tension

- Vient ensuite la phase de l’explosion de la violence

- Puis vient une phase de justifications de la part de l’auteur. Souvent la victime accepte ces justifications.

- Arrive enfin une phase d’accalmie, parfois appelée « lune de miel », avant le retour d’une nouvelle phase de tension.

Le cycle de la violence se répète sans cesse, selon des durées variables mais généralement de façon de plus en plus accélérée. Plus le cycle se répète, plus la phase d'accalmie raccourcit, jusqu’à disparaître.

Comment distinguer conflit de couple et violences entre partenaires ?

Le conflit ou la dispute de couple n’ont rien à voir avec la violence conjugale ou intrafamiliale. Il s’agit de deux dynamiques complètement différentes.

La dispute de couple

Dans une dispute de couple, chaque partenaire essaie de convaincre l’autre. Quand le désaccord est important, quand les partenaires ont du mal à gérer leurs émotions ou s’ils et elles ont consommé des produits psychotropes (alcool, drogue) par exemple, la dispute peut générer de l’agressivité ou même des gestes violents. Mais en cas de dispute, même si l’agressivité monte, aucun des partenaires n’a peur de l’autre. Même si les disputes se produisent souvent, et même si c’est épuisant, aucun partenaire ne se sent complètement vidé de toute son énergie. La relation reste assez égalitaire malgré les mots blessants. Dans une dispute, chaque partie veut avoir raison, mais aucune ne se soumet à l’autre.

Dans un conflit de couple, les deux partenaires continuent à se considérer sur un pied d’égalité. Les deux ont la possibilité de riposter, les échanges sont spontanés.

La violence conjugale ou entre (ex)-partenaires

On parle de violence entre partenaires ou de violence intrafamiliale quand la relation entre les deux partenaires est déséquilibrée. Il n’est plus question de défendre son opinion, mais bien, pour un des deux partenaires, d’avoir raison, de soumettre l’autre à son avis, de lui faire comprendre que ses besoins à lui priment.

Le partenaire violent a pour objectif de prendre le pouvoir dans la relation, de dominer l’autre. Pour y parvenir, il peut utiliser l’agression comme stratégie afin d’imposer ce pouvoir.

Mais la violence conjugale ne se limite pas aux actes violents posés.

La violence conjugale et intrafamiliale, c’est comme une toile qui se tisse petit-à-petit.

La relation, d’abord épanouissante, se transforme en un enfer quotidien.

L’attention et les gestes d’amour sont peu à peu remplacés par des gestes de menace et de contrôle sur tous les détails du quotidien. C’est une lente et continuelle prise de pouvoir.

L’emprise se resserre jusqu’au moment où le partenaire violent contrôle tous les aspects de la vie de sa partenaire et qu’elle n’oppose plus aucune résistance.

La violence physique n’est souvent même plus nécessaire. La peur des insultes, des humiliations, des gestes violents suffit.

Quels sont les indicateurs de dangerosité dans une situation de violences entre (ex-)partenaires ?

En tant que professionnelle ou professionnel, il convient de faire preuve de vigilance à tout moment. Le risque de passage à l’acte n’est pas toujours prévisible.

Cependant, il y a des moments particulièrement à risque pour la victime :

- Quand la victime de violences reprend ou tente de reprendre du pouvoir à l’intérieur de la relation, provoquant ainsi la perception d’une perte de pouvoir chez l’auteur.

- Si l’auteur des violences perçoit que ses stratégies de domination ne fonctionnent plus ou sont moins efficaces. Il tentera sans doute alors de reprendre ce pouvoir par une violence renforcée. On parle alors de dynamique relationnelle chaotique. À ce stade de la dynamique, trois cas de figure peuvent se présenter.

Ils augmentent notablement la dangerosité :

- La victime a subi tellement d’échecs dans ses tentatives de reprise de pouvoir dans la relation qu’elle est résignée et ne se protège plus des nouvelles violences

- L’auteur ne supporte pas la reprise de pouvoir chez la victime et entend la sanctionner

- La victime a décidé de sortir de la dynamique relationnelle.

Dans ce dernier cas de figure, c’est-à-dire si la victime veut sortir de la relation, l’auteur, qui ne va pas supporter de voir son objet de domination lui échapper, risque de passer à l’acte. Cela signifie que le risque de féminicide est à envisager.

De l’aide pour évaluer la dangerosité dans les situations de violence dans le couple ?

L’outil Evivico aide les professionnelles et les professionnels à effectuer cette évaluation.

Que penser si les deux partenaires sont violents? Y a-t-il violence conjugale symétrique?

Quand un ou une partenaire répond à la violence par la violence, il est important de déterminer si la relation de couple est égalitaire ou s’il y a une dynamique d’emprise d’un partenaire sur l’autre.

Parfois, la partenaire agressée manifeste un sursaut d’autonomie. Dans sa tentative de mettre à distance le processus d’emprise, il peut y avoir de la violence réactionnelle au sein d’une relation inégalitaire. Parfois, la victime répond aux coups par des coups, mais il s’agit là d’un geste de légitime défense.

Les violences conjugales ne sont, par définition, jamais symétriques.

Dans le cas de violences agies par les deux partenaires, on parle plutôt de conflit aigu.

Quand les conflits sont accompagnés de gestes et de mots violents, il peut être difficile de les distinguer d’une situation de violence conjugales.

Il faut envisager la relation dans son ensemble et déterminer s’il y a, ou pas, un faisceau d’éléments qui montrent qu’il y a une volonté de domination et de contrôle d’un partenaire sur l’autre.

Bon à savoir

Un doute sur la nature des violences ? Faites appel à l’aide d’un service spécialisé ou appelez la ligne téléphonique Écoute Violences Conjugales au 0800 30 030 (gratuit et anonyme).

Comment se met en place la violence dans un couple ?

La violence s’installe petit à petit et souvent très tôt dans l’histoire de la relation, généralement sans que la victime ou son entourage ne s’en rendent compte.

En début de relation, il arrive que la volonté de contrôle et de domination du partenaire soit perçue par l’entourage comme :

- une attitude protectrice : « il a peur qu’il lui arrive quelque chose »,

- une preuve de romantisme : « ils sont tout le temps collés l’un à l’autre, il ne la quitte pas des yeux »,

- de l’intérêt : « il s’intéresse à elle, il veut tout savoir d’elle ».

La loi mentionne la notion de « contrôle coercitif ». De quoi s’agit-il ?

Le contrôle coercitif se manifeste par l’adoption par un partenaire d’un ensemble de comportements, de stratégies et de tactiques quotidiennes pour contraindre et contrôler sa partenaire, pour la mettre sous emprise et pour la piéger au sein de la relation. Individuellement, certains de ces comportements ou stratégies peuvent sembler non violents, d’autres le sont de manière évidente.

Pourtant, tous ont un impact important sur la victime qui, peu à peu, perd confiance en elle et en ses capacités, s’épuise et perd sa position de sujet au sein de la relation. Elle devient ainsi l’objet de la domination du conjoint malveillant.

Qu’est-ce que le cycle de la violence ?

Pendant longtemps, l’analyse de la violence conjugale sur la base du prisme du cycle de la violence, tel que l’a théorisé Leonor Walker, a guidé la pratique des intervenantes et des intervenants. Cette grille de lecture, même si elle ne s’applique pas à toutes les situations de violence, conserve sa pertinence à condition de garder à l’esprit l’omniprésence, de la part du partenaire violent, d’une volonté de contrôle et de domination de sa partenaire.

Le schéma de la violence entre partenaires

- Phase d’explosion de la violence

À un moment donné, une situation, un mot, crée un soupçon et donne à l’auteur l’impression de perdre du pouvoir sur sa partenaire. Pour rétablir sa domination, il peut agresser l’autre de manière physique, verbale ou sexuelle.

- Phase de justification

Une fois calmé, l’auteur va justifier son geste par des éléments externes sur lesquels il n’a pas de prise. Il va dire, par exemple, qu’il traverse une période difficile, qu’il subit du stress au travail, que c’est à cause d’examens, à cause d’un deuil ou encore qu’il avait un peu trop bu, qu’il a vécu de la violence lui-même quand il était enfant, qu’il a du mal à gérer ses émotions, etc.

L’auteur de violence peut également minimiser ou nier ce qu’il s’est passé, ce qui entraine chez sa partenaire un sentiment de confusion.

Si la partenaire réagit à l’agression (légitime défense), le partenaire violent peut retourner la responsabilité et accuser sa partenaire d’avoir été violente ou du moins, de l’avoir provoqué. Cette phase de justification peut alors susciter chez la victime un sentiment de culpabilité.

- Phase d’accalmie

L’auteur va faire des promesses et sembler les tenir, du moins un certain temps. La dynamique du couple entrera dès lors dans une phase d’accalmie, qui peut dans certains cas prendre l’apparence d’une nouvelle lune de miel. La victime a envie de croire que l’auteur a changé, qu’il est redevenu l’amoureux attentionné des débuts, que la violence appartient au passé. Si après l’explosion de violence, elle avait pensé quitter son partenaire, c’est au cours de cette phase qu’elle va se convaincre de redonner une chance à la relation.

- Phase de tension

Quand le couple aura retrouvé une certaine routine, il entrera dans une nouvelle phase marquée cette fois par la tension : la victime se sentira nerveuse, stressée, vulnérable. À juste titre : dès qu’une nouvelle contrariété traversera l’auteur de violences, dès qu’il aura l’impression de voir son autorité ébranlée, ou que sa partenaire prendra un peu trop de liberté à son goût, une nouvelle agression aura lieu.

Avec le temps, la victime apprend à anticiper les crises par une hypervigilance : elle va adapter son propre comportement pour tenter d’éviter de nouvelles violences. Elle a l’impression qu’elle peut gérer, que son comportement peut avoir un impact sur l’absence de violence. Mais c’est épuisant et inutile : ce n’est pas elle qui tient les ficelles de la relation.

Avec le temps, la domination se renforce, l’emprise grandit et la victime se sent de moins en moins capable, de plus en plus dépendante, emprisonnée et démunie.

Bon à savoir :

Envie de mieux comprendre le fonctionnement des violences via le prisme du « Processus de Domination Conjugale (PDC) » ? Le Pôle de ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales propose son catalogue de formations.

Quel est l’impact de la violence par (ex-)partenaires sur les victimes ?

Les conséquences de la violence par partenaires ou ex-partenaires sur la santé des victimes peuvent être nombreuses. Elles handicapent la vie des femmes, même après la séparation. En effet, la violence se prolonge souvent au-delà de la séparation. Voilà pourquoi on conseille fortement aux victimes de se faire accompagner par des services spécialisés, non seulement au moment de la séparation, mais aussi avant, pendant la vie conjugale et après, tant que la violence de l'ex-partenaire se poursuit.

Impacts physiologiques et psychologiques

Les violences dans le couple ont de nombreux impacts. Il s’agit principalement de :

- anxiété généralisée

- dépression

- dépendance à des produits psychotropes

- consommation de nombreux médicaments

- insomnies

- maux physiques divers : au dos, au ventre

- perte ou prise de poids importante, etc.

Le contrôle, la domination, les violences psychologiques contribuent à anéantir l’estime de soi et la confiance en soi des victimes : elles se sentent incapables dans de nombreux aspects de leur vie. Cela renforce leur dépendance à l’auteur et rend encore plus difficile leur départ. Elles peuvent également se sentir responsables de ce qui leur arrive et éprouver de la honte : honte de subir, honte de ne pas réussir à partir, honte de ne pas être à la hauteur…

Symptômes de l’état de stress post-traumatique

Les victimes de violences et leurs enfants, considérés comme des co-victimes, présentent souvent les symptômes de l’état de stress post-traumatique :

- cauchemars

- flashs envahissants

- incapacité à parler de manière claire de la situation

- trous de mémoire

- dissociation

- problèmes de concentration

- hypervigilance…

Lésions physiques

Les violences physiques peuvent mettre la vie de la victime en danger ou laisser des lésions irréversibles.

Pour les femmes enceintes qui mènent leur grossesse alors qu'elle subissent une dynamique de violences, le risque de fausse couche est important même en l’absence de violences physiques.

Impact financier (faire un lien interne avec les violences économiques)

Appauvrir sa partenaire est un des nombreux moyens qu'un conjoint ou l’ex-conjoint violent utilise pour maintenir sa domination et son contrôle.

Impact sur les compétences parentales

Certaines mères victimes de violence conjugale ont parfois des comportements inadéquats envers leurs enfants ? Il faut savoir que ces comportements sont généralement une conséquence de la violence conjugale subie.

Souvent, on observe que les mères victimes de violences conjugales modifient leur style de parentalité en fonction de la présence ou de l’absence du conjoint violent.

Une fois qu’elles arrivent à se soustraire à la violence du conjoint, ces mères ne sont pas plus violentes envers leurs enfants que d’autres parents.

Tant pour elles que pour leurs enfants, il importe donc de soutenir les mères victimes afin d’atténuer les conséquences de la violence conjugale.

Il se peut néanmoins, qu'en cas de décompensation importante de la maman victime ou d'emprise trop forte du partenaire violent, la mère ne soit plus en mesure de protéger ses enfants et qu'un placement doive être envisagé.

Le placement s'envisagera en dernier recours, avec la sollicitation des Services de l'Aide à la Jeunesse.

Quel est l’impact des violences par (ex-)partenaires sur les enfants ?

Les enfants sont considérés comme des co-victimes lorsqu’il y a des violences par (ex-)partenaires. Même si leur père ou l’(ex-)partenaire ne s’en prend pas directement aux enfants, dans 40 % des cas, le risque existe qu’ils soient frappés. De plus, le fait de grandir dans un climat de violence et d’insécurité les affecte nécessairement.

Même si on pense qu’ils ne sont pas témoins des violences, ils sentent le climat de tension, le risque d’explosion de la violence. Ils perçoivent aussi l’ordre secret de ne jamais contrarier leur père ou le partenaire de leur mère.

Les enfants peuvent craindre pour leur mère ou se sentir tiraillés entre leur maman et leur papa. Ils risquent également de se sentir responsables des violences qui ont lieu à la maison. Ils deviennent parfois les confidents ou les protecteurs de leur mère, de leur père ou du beau-père. Parfois, le père tente de manipuler son enfant. Comment ? Il va tenter de le convaincre que sa mère ne l’aime plus, qu’elle est une mauvaise mère et qu’il a intérêt à être du côté du plus fort...

Quand la maison devient un lieu d’insécurité pour l’enfant

Les enfants exposés aux violences conjugales présentent souvent des symptômes de stress post-traumatique comme de l’anxiété et un sentiment d’insécurité.

Ils peuvent présenter divers troubles:

- l’énurésie (faire pipi au lit)

- des troubles du sommeil

- de l’agitation

- des difficultés scolaires.

Pour se protéger, beaucoup d’enfants se déconnectent de leurs émotions et adoptent des attitudes de fuite.

Certains enfants veulent aussi protéger leur mère, jusqu'à parfois se mettre en danger.

Pour se protéger, les enfants adoptent différentes stratégies, certaines sont protectrices à court terme mais néfastes à long terme.

Les enfants peuvent endosser des rôles spécifiques : enfant modèle, bouc émissaire, protecteur, confident (de la victime ou de l’agresseur), arbitre, petit agresseur, etc.

Selon le moment du cycle de la violence et le rôle qu’ils endossent, l’impact sur les enfants varie.

Enfin, dans les situations de violences post-séparation, l’enfant risque d’être instrumentalisé par l’ex-partenaire violent.

Celui-ci peut tenter de l’utiliser pour maintenir son contrôle : demande d’informations, chantage émotionnel, menaces indirectes, etc.

L’enfant se sentira pris en otage et investi d’un rôle qui ne devrait pas être le sien.

Il peut, là encore, développer de l’anxiété et présenter des troubles variés.

La publication "Un enfant exposé aux violences est un enfant maltraité" explique ces différents rôles (p.32) et l'impact des violences sur les enfants ( p.34)

Consulter la publication Un enfant exposé est un enfant maltraité

Quel impact sur les profesionnel·les suite à l'’exposition de récits de violences par (ex-)partenaires

Entendre régulièrement le récit de violences et de traitements inhumains peut avoir des conséquences sur la santé mentale de la professionnelle ou du professionnel à l’écoute.

Cette écoute peut générer une fatigue de compassion qui amènera progressivement à une forme de désensibilisation.

Ces états doivent mettre la professionnelle ou le professionnel en alerte.

Aussi, les professionnel·es peuvent développer un stress vicariant, également appelé « traumatisme par procuration » ou « traumatisme par ricochet ».

Le stress vicariant touche les professionnelles et professionnels de la relation d’aide en modifiant leur identité.

Il est parfois confondu avec le burn-out. On peut alors ressentir des symptômes similaires à ceux que ressentent les victimes : cauchemars, flash-back, ruminations, baisse d’estime de soi, sentiment de désespoir, etc.

Se reconnaitre dans un ou plusieurs de ces symptômes, signifie qu’il est temps d’en parler à un ou une médecin, à la direction ou/et à un conseiller ou une conseillère en prévention au travail.

Visionner une vidéo d'information sur le stress vicariant

Législation

Ce que dit la loi

En Belgique, les violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques commises par un ou une (ex-)partenaire sont interdites et punissables.

Exemples de violences reconnues :

- Les coups et blessures ;

- Le harcèlement : un comportement répété visant à dégrader la vie d’une personne est puni, même sans plainte préalable ;

- Le viol : y compris au sein du couple marié ou non, après la séparation) ;

- Les violences économiques : restreindre l’accès à des ressources économiques ou empêcher sa partenaire de gérer ses propres finances ;

- L'incitation au suicide : deviendra un crime punissable à partir d’avril 2026 (date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal).

- L’homicide (meurtre ou assassinat) intrafamilial : peut-être plus sévèrement puni lorsqu’il est commis par un/une partenaire ou ex-partenaire, que l’auteur et la victime vivent encore ensemble ou non ;

La loi tient compte du lien entre la victime et l’auteur

Un lien intime entre l’auteur et la victime constitue une circonstance aggravante. Cela signifie que les peines peuvent être plus lourdes si les violences sont commises par un ou une (ex)-partenaire.

Par exemple :

- Les violences physiques : les peines peuvent être doublées si l’auteur est un/une (ex-) partenaire (article 410 du Code pénal).

- Le viol envers son ou sa partenaire ou ex-partenaire est puni d’une réclusion de 15 à 20 ans (article 417/19 du Code pénal).

La loi "Stop Féminicide"

La loi “Stop Féminicide” prévoit des mesures de protection renforcées en cas de tentative de féminicide :

Droit d’être entendue :

- dans un local adapté

- Par un policier ou une policière (choix si c'est un homme ou une femme)

- Accès à des dispositifs comme :

- L’interdiction temporaire de résidence imposée à l’auteur (l'auteur doit quitter le domicile pour une certaine durée)

- L’alarme mobile anti-rapprochement (dispositif pour prévenir la Police de manière priorisée si l'auteur est menaçant)

Consulter la loi relative à l’interdiction temporaire de résidence

Bon à savoir

Pour toute information complémentaire, il est préférable de demander des conseils juridiques à des services spécialisés ou un ou une avocat·e.

Ce qui change avec le nouveau Code pénal

La réforme du droit pénal sexuel (2022) a apporté des modification :

- Nouvelle définition du viol et du consentement,

- Nouvelles infractions comme le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel,

- Durcissement des peines pour les infractions sexuelles.

La réforme globale du Code pénal entrera en vigueur en avril 2026. Cette réforme prévoit que :

- L’incitation au suicide devient une infraction, punissable si elle entraîne un suicide ou une tentative de suicide,

- L’homicide intrafamilial est assimilé à un meurtre avec la peine maximale (réclusion à perpétuité),

- Les violences par (ex-)partenaires, si elles ont lieu en présence d’un enfant seront considérées comme une circonstance aggravante,

- Les traitements inhumains ou dégradants sont plus sévèrement punis en contexte intrafamilial.

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge.

FAQ

Questions fréquentes

La théorie du processus de domination conjugale (PDC) permet de comprendre comment une dynamique relationnelle empreinte de violences conjugales se met en place.

Ce modèle théorique a été conceptualisé par des services de première ligne au Québec (La Séjournelle et l’Accord Mauricie) et a été transmis en Belgique par le Pôle de ressources spécialisées en violences conjugales et intrafamiliales. Des formations sont régulièrement organisées à destination des membres des services professionnels de différents secteurs, dans lesquelles ce concept est notamment expliqué.

Selon la théorie du PDC, les violences conjugales constituent un processus dynamique et évolutif. Ce modèle prend en compte les stratégies de domination du partenaire violent et les positionnements de protection de la victime. Les unes comme les autres évoluent avec le temps. Leur variation modifie des curseurs qui déterminent la position de l’auteur sur l’échelle de la domination et celle de la victime sur l’échelle de la victimisation.

Une telle analyse du positionnement sur les curseurs permet aux professionnelles et aux professionnels d’identifier la nature de la dynamique de la relation conjugale et plus particulièrement le stade relationnel. En fonction de ces critères, elles et ils peuvent adapter leur intervention mais aussi anticiper d’éventuels risques de passage à l’acte de type féminicide et infanticide.

Exposer ses enfants à la violence conjugale constitue en soi de la maltraitance. Mais au-delà de cela, les connaissances actuelles permettent de dégager des traits dans leur comportement parental :

- Une plus grande proportion de parents auteurs de violence conjugale adopte un style parental très autoritaire. Ils ont des attentes inflexibles envers leurs enfants et se montrent coercitifs. Ils utilisent la force physique et verbale dans leurs méthodes éducatives.

- Les parents auteurs de violence conjugale ou intrafamiliale se mettent vite en colère et utilisent beaucoup de renforcements négatifs (culpabilisation, menaces, usage de la peur) et peu de renforcements positifs (encourager, soutenir, se montrer confiant dans l’amélioration).

- Les parents auteurs de violences conjugales justifient souvent les violences qu’ils commettent par le mauvais comportement de l’enfant, soi-disant dû à l’incompétence de leur mère.

- Certains auteurs de violence conjugale n’exercent au contraire aucune discipline, sont peu impliqués auprès des enfants, adoptent une attitude permissive et même indifférente à leur égard. Ils peuvent se montrer désintéressés et faire preuve de négligence face à leurs besoins.

Certains auteurs de violence conjugale, lorsqu’ils sont contraints à suivre un accompagnement spécialisé, peuvent améliorer leurs compétences parentales. En renouant avec le souvenir de l’enfant qui est en eux, puis avec leur propre enfant, les parents ayant des comportements violents peuvent développer progressivement une parentalité suffisamment bientraitante.

La reconnaissance des violences et la demande d’aide sont très rarement spontanées. Elles se font le plus souvent sous injonction judiciaire et/ou sociale.

Il peut y avoir des conflits qui dégénèrent et font place à des violences physiques. Même si elles sont condamnables, elles ne sont pas nécessairement le signe d’une dynamique de violence conjugale. Si le partenaire qui a eu des gestes violents reconnait sa responsabilité sans chercher des justifications sur lesquelles il prétendrait ne pas avoir de prise, s’il cherche des ressources en lui pour modifier son comportement, si les relations semblent se dérouler sur un mode égalitaire, si chaque partenaire reconnait les besoins de l’autre et tente d’y répondre, on est sans doute plutôt face à une mésentente, voire un conflit aigu, qui pourrait s’améliorer avec un travail de type thérapie de couple.

L'aliénation parentale est un concept qui a été inventé par le psychiatre Richard Gardner dans les années 1980. Ce concept, parfois appelé « syndrome d’aliénation parentale », vise à discréditer les accusations de violences et d'abus sexuels intrafamiliaux en affirmant que les mères manipulent leurs enfants pour qu’ils rejettent leur père. Ce concept malgré qu'il n'ait aucun fondement scientifique, est encore utilisé dans le système judiciaire et par des services professionnels sociaux autour des enfants.

De nombreuses institutions internationales, dont le Parlement Européen et le Conseil de l’Europe, recommandent ne plus utiliser ce concept en raison de son absence de fondement scientifique et des dangers qu'il engendre pour les enfants.

Une étude a été réalisée en 2023 par l’Université de Mons. Les résultats recommandent à l’abandon de ce concept.

Lorsqu’on pense à un auteur de violences conjugales, on a souvent en tête une image stéréotypée : un homme impulsif, marginalisé, issu d’un milieu populaire. Cette représentation est réductrice. Elle empêche de nombreuses personnes de reconnaître qu’elles ont recourt à de la violence dans leur relation intime.

De même, beaucoup de gens ont une image stéréotypée de ce qu’est la violence conjugale : limitée à de la violence physique. Or, la violence peut être silencieuse, subtile, non visible. Ces représentations empêchent de reconnaitre qu’imposer, contrôler, intimider sont des comportements qui font partie du continuum des violences.

Les auteurs de violences viennent de toutes les cultures, de toutes les classes sociales, de tous les niveaux d’éducation, de toutes les orientations sexuelles. Les violences peuvent apparaitre en début de relation, comme après des années. Souvent elles continuent et s’intensifient juste après une séparation.

Il n’existe pas de profil type. Cependant, de nombreuses études ont mis en évidence des facteurs qui augmentent le risque d’avoir des comportements violents au sein d’une relation ou ex-relation intime.

Les études ont mis en évidence les facteurs de risque suivants :

- Une représentation stéréotypée de la masculinité :

qui valorise la domination, la force, le contrôle. Avec parfois une vision rigide de ce que c’est « être un vrai homme ». - Une éducation émotionnelle restreinte :

où l’expression des émotions est perçue comme une faiblesse (« un homme ça ne pleure pas »), ce qui empêche le développement de l’empathie et de la gestion seine des conflits. - Des traumatismes vécus dans l’enfance :

des abus, des violences intrafamiliales ou des abandons peuvent laisser des traces profondes non résolues. - Des difficultés à créer des liens stables et paisibles, que ce soit dans la sphère intime, sociale ou professionnelle.

Reconnaître ces éléments, ce n’est pas excuser les actes. Cela montre qu’il est aussi possible de travailler sur le vécu et d’amorcer un changement.

De nombreuses études montrent que les évènements traumatiques vécus dans l’enfance, comme les abus, les violences intrafamiliales, les abandons, augmentent le risque de subir à nouveau des violences mais aussi d’agir de la violence plus tard dans la vie.

Chez les hommes, les violences subies sont souvent tues ou minimisées, parfois pendant des années, ce qui rend leur détection et leur prise en charge plus difficile.

85% des auteurs qui consultent pour des comportements violents ont vécu au moins un traumatisme dans l’enfance et 65% en ont subi deux ou plus dans l’enfance(Traumas vécus en enfance chez les hommes consultants en contexte de violence conjugale: Masculinité et dysrégulation émotionnelle. Lebeau, R. Brassard, A., Deslauriers, J-M. Martel, N., Godbout, N. (2022)).

La répétition des traumas peut engendrer des conséquences sur le développement de l’individu mais aussi sur la perception de soi, de ses relations, de la société dans laquelle il évolue.

« Un trauma complexe engendre toujours un trouble de l’identité, des interactions interpersonnelles et sociales, et des troubles du contrôle des émotions et des impulsions ; les éléments de dissociation psychique et d’altération des perceptions de la réalité sont plus fréquents » ( Le trauma complexe, Pr Vaiva G., Pr Baubet Thierry, Centre national de ressources et de résilience).

Reconnaître ces éléments, ce n’est pas excuser les actes. Cela montre qu’il est aussi possible de travailler sur le vécu et d’amorcer un changement.

Ressources

Outils de référence

Témoignages

Elles et ils témoignent...

Formations