Violences par (ex-)partenaires

La violence conjugale (appelée aussi violence par partenaire) s’installe lorsque l’un des partenaires prend le pouvoir sur l’autre et crée une relation inégalitaire.

Cette prise de pouvoir - qui fait la différence entre la violence par partenaire et une dispute de couple - peut s’accompagner d’actes violents. Mais il n’y a pas que les coups. Parfois les violences sont moins faciles à repérer. C’est le cas avec les violences psychologiques, sexuelles, économiques ou administratives.

Sans violence physique il peut tout de même y avoir du contrôle, de la surveillance, de l’isolement. Le ou la partenaire met en place des stratégies de domination pour exercer une emprise sur l’autre partenaire et rendre son autonomie impossible. C’est pourquoi quitter le partenaire violent est souvent très difficile.

Les violences dans le couple, entre partenaires ou ex-partenaires, peuvent entraîner des conséquences durables sur les victimes. Des services spécialisés sont là pour les aider à y voir plus clair et à prendre les décisions qui leur conviennent, à leur rythme.

Ces violences touchent principalement les femmes, même s’il arrive que des hommes subissent également des formes de violences entre (ex)-partenaires.

Violences conjugales ou par entre (ex-)partenaires. De quoi parle-t-on exactement ?

Les violences conjugales et entre (ex-)partenaires touchent principalement les femmes.

Ces violences s’inscrivent dans un système d’emprise et d’inégalités dans le couple, une dynamique appelée « contrôle coercitif ». Le conjoint utilise la violence pour installer petit à petit la prise de pouvoir sur sa partenaire, notamment en installant un climat de peur.

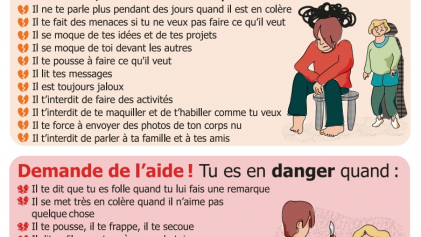

Pour affaiblir sa partenaire et renforcer sa soumission, le partenaire violent va utiliser différentes formes de violences :

- le contrôle

- l’instauration d’une dépendance à la fois physique, psychique et économique

- des actes et des comportements intimidants et installant la peur

- de la violence physique : frapper, gifler, trainer au sol, tordre le bras…

- de la violence psychologique et verbale : insulter, rabaisser, menacer de se suicider ou pousser sa partenaire au suicide

- de la violence sexuelle (et reproductive) : forcer à des rapports sexuels ou à des pratiques non consenties, saboter la contraception ou obliger à avorter, avoir des gestes ou des paroles à connotation sexuelle qui mettent mal à l’aise, forcer à regarder du porno, etc.

- de la violence sociale : isoler, discréditer, calomnier, ternir l’image de la victime auprès de son entourage

- de la violence administrative : priver la victime d’accès à ses droits, lui cacher des informations importantes sur sa situation administrative, détenir des documents administratifs importants, etc.

- de la violence économique : priver la victime de ses revenus, lui interdire d'avoir un revenu financier propre, vendre ses biens sans son accord, surveiller ses dépenses, l’obliger à des transactions financières non souhaitées, contracter des dettes à son nom, etc.

Bon à savoir :

Toutes ces formes de violence peuvent se poursuivre, voire s'intensifier après une séparation.

Comment ? Par des menaces, du harcèlement, des violences physiques, des accusations mensongères au tribunal, le non-respect des décisions de justice, etc.

Comment aider une victime de violences par partenaires ou ex-partenaires ?

La première chose est d’être là pour elle et éviter ainsi qu'elle se retrouve toute seule.

Pourquoi est-ce aussi important d’être là pour une victime de violences intrafamiliales ?

Parce que le partenaire violent, pour imposer son pouvoir et son contrôle sur sa partenaire, va tenter de l’isoler du monde extérieur et de ses proches en particulier. Or, plus une victime est seule, plus il est difficile pour elle de se libérer des chaînes de l’emprise.

C’est quoi concrètement être là pour une victime de violences conjugales ?

Surtout, il n'est pas question de faire les choses à sa place ni de la forcer “à se sauver”.

Il faut arriver à respecter le tempo de la victime, mais aussi sa volonté. La brusquer risquerait de faire perdre la confiance en vous.

Et quand la victime n’a rien dit mais que tout porte à croire qu’elle est victime de violences de la part de son partenaire ou ex-partenaire ?

Que faire si la victime ne s’est pas confiée sur des violences conjugales mais qu’on les suspecte ou qu’on en a la preuve ?

L'écouter et la croire

Le mieux est de l’approcher en douceur, quand le conjoint violent est absent. Surtout faire attention à ne pas mettre la victime en danger !

Proposer une écoute, laisser parler la victime, sans la juger et sans lui dire ce qu’elle devrait faire ou ne pas faire. Attention à ne jamais mettre ses propos ou ses émotions en doute en lui disant par exemple qu’elle a tort de penser que "....".

Lui dire qu’on la croit est très important.

Lui donner des ressources

- Le numéro gratuit et anonyme de la ligne Écoute Violences Conjugales 0800 30 030. L'informer qu'il existe un tchat

- Le numéro d’un service spécialisé ou d’une maison d’hébergement (afin d'envisager un départ programmé)

Lui proposer une aide concrète

- l’héberger si elle décide de partir (ou juste si elle a besoin de prendre du temps pour souffler)

- accueillir ses enfants pour les mettre à l’abri l’espace d’un weekend ou d’une après-midi…

- lui proposer de l’accompagner chez le ou la médecin, à la police ou dans un service spécialisé

- lui prêter de l’argent si elle en a besoin

Dans tous les cas, pour conserver le lien avec elle et ne pas la mettre en danger, il convient de :

- respecter ses choix

- ne pas juger ses décisions

- ne pas lui dire ce qu’elle devrait faire ou pas

- ne pas faire des démarches sans son accord.

Trouver ici des ressources pour l'accompagner au mieux.

Établir avec elle un code secret

- elle vous envoie un sms vide ? Il faut appeler la police.

- elle appelle en demandant le numéro du vétérinaire, ou de n’importe qui d’autre qui serait crédible ? Il faut aller la chercher.

Des questions, besoin de parler pour soutenir au mieux la victime et ses enfants ?

La ligne gratuite Écoute Violences Conjugales propose une écoute et des pistes au 0800 30 030.

Il est aussi possible d’écrire via le tchat.

Interpeller directement l’auteur des violences entre partenaires, c’est une bonne idée ?

C’est rarement une bonne idée, sauf si on a vraiment un lien privilégié et de confiance avec l’auteur des violences conjugales.

Si ce lien existe, et en prenant des précautions, on peut lui parler. Vous pouvez ainsi lui faire part de votre inquiétude concernant sa relation avec sa partenaire, lui dire qu’il vous semble aller mal et que peut-être il devrait accepter de se faire aider. C’est alors le moment de l’orienter vers des services appropriés.

Mais en général, le partenaire violent va :

- nier, dire que c’est juste un mauvais moment,

- reporter la responsabilité sur des facteurs extérieurs à lui

- rejeter la responsabilité sur sa partenaire (elle me provoque, elle n'a que ce qu'elle mérite, elle est folle, c'est elle qui est violente,...)

Le conjoint pourrait même se mettre en colère et devenir violent avec vous. Soyez donc prudent·e.

Prendre en compte la sécurité

En cas d’intervention auprès du partenaire violent, il est très important d’assurer votre propre sécurité et celle de la victime.

Comment ?

- Ne jamais confier, à l’auteur des violences, une information donnée par la victime

- Ne pas révéler d’informations sensibles

- S’appuyer sur ce que l’on a vu et pas sur les dires de la victime

Toute intervention va briser le secret qui entoure généralement les violences conjugales et confronter l’(ex-)partenaire violent.

Cela pourrait augmenter le niveau des violences. Les répercussions sur la victime pourraient être dramatiques : le conjoint violent pourrait s’en prendre physiquement à sa partenaire, lui reprocher de faire circuler des mensonges à son égard, il pourrait l’isoler encore plus, faire en sorte qu’elle ne puisse plus avoir de contacts avec ses proches. Elle perdrait alors une ressource précieuse.

Intervenir directement auprès de l’auteur des violences est une option à manier avec prudence, car elle peut avoir des effets négatifs graves pour la victime.

Pourquoi la victime de violences intrafamiliales reste-t-elle ?

Il est difficile de quitter un partenaire violent. Depuis longtemps, le conjoint violent a isolé sa partenaire. Petit à petit, le partenaire violent a réussi à imposer sa domination sur sa partenaire. Lorsque l’emprise est installée, le conjoint violent a toutes les cartes en main et il n’a pas intérêt à perdre son objet de domination. Il mettra donc toute son énergie pour empêcher sa partenaire de le quitter.

Comment un partenaire violent garde-t-il le contrôle sur sa partenaire ?

Il va installer de la peur avec des menaces

"Si tu pars, je te tue"

"Si tu pars, je me tue"

"Si tu pars, tu ne reverras plus jamais les enfants"

"Si tu pars, tu n’auras plus un sous"

Il va mettre en place un contrôle économique

En d’autres termes, il va s’assurer que la victime se retrouve sans ressources suffisantes pour pouvoir partir, ni verser une garantie locative, ni payer un loyer, ni éduquer les enfants, etc.

Comprendre l’emprise : pourquoi les victimes restent

À cause des violences psychologiques qu’il fait subir à sa partenaire, sans doute depuis le début de la relation, l’estime de soi de sa partenaire a fort diminué. Plus le temps passe, moins elle se sent capable d’agir et plus elle se sent faible et dépendante. Il faut savoir aussi que sortir de l’emprise d’un (ex-)partenaire violent est un processus qui s’inscrit dans le temps long. Parfois à l’échelle d’une vie.

Le fonctionnement cyclique des violences contribue à maintenir la victime plus longtemps dans la relation : les phases d’accalmie lui donnent l’espoir d’un changement durable, les phases de justification peuvent lui donner l’illusion que les violences ne sont que la conséquence de facteurs externes et temporaires (« il avait bu », « il traverse une phase compliquée au travail », etc.). Par ailleurs, on constate que les violences augmentent très souvent suite à la séparation. Le partenaire violent va vouloir augmenter les moyens pour garantir son emprise afin de reprendre du pouvoir sur sa partenaire et tenter de la récupérer.

Parfois, la victime a l’impression qu’elle est moins en danger dans la relation qu’en dehors. Cette impression peut être vraie, surtout si une série de balises de protection ne sont pas mises en place au moment du départ.

Parfois, la victime sent qu’elle n’aurait pas la force de faire face à un déchainement des violences si elle quittait son partenaire. À force d’entendre les menaces de tout ce qu’il lui ferait et à force de subir sa violence, il est légitime de croire qu’il mettrait ses menaces à exécution.

Pourquoi une victime de violences conjugales revient-elle auprès de son partenaire violent après avoir réussi à le quitter ?

La majorité des ruptures définitives en cas de violences conjugales se font en plusieurs étapes : c’est ce qu’on appelle "la rupture évolutive".

En effet, la rupture se réalise à travers une succession de départs et de retours, de séparations et de réconciliations. Ce mode de rupture, très fréquent pour se libérer d’un conjoint violent, provoque souvent l’incompréhension des proches. Pourtant, ces ruptures par étapes donnent à la victime l’occasion de tester d’une part ses ressources propres : une amie qui peut l’héberger, la possibilité d’être autonome financièrement, ... et d’autre part les ressources extérieures telles que le réseau associatif, une assistance juridique ou psychologique.

Quitter un partenaire violent peut être un signal d’alarme

Une femme victime de violences conjugales quitte parfois son partenaire pour lui faire prendre conscience des violences qu’il lui fait subir et du fait qu’elle ne les accepte plus.

De plus, beaucoup de femmes victimes de violences souhaitent avant tout la fin des violences et pas la fin de la relation. En effet, souvent elles restent attachée à leur partenaire, elles se rappellent les moments heureux du tout début de la relation. les femmes victimes sont souvent sous l'emprise de leur partenaire, elles pensent qu’elles ne seront pas capables de se débrouiller seules ou que personne ne pourra les aimer à nouveau, etc.

Éviter tout jugement négatif sur les départs et retours répétitifs de la victime

Si l’entourage de la victime porte un jugement négatif sur ces départs et retours répétitifs, elle risque de penser qu’elle n’arrive jamais à rien, ce qui conforterait son sentiment d’incapacité. Résultat : elle risquerait d’accepter de rester dans la violence et perdraient l'espoir de vivre une vie digne.

Pour les proches, il est donc important de valoriser ces différentes tentatives et de faire passer à la victime les messages suivants :

- la rupture évolutive est un phénomène normal et commun

- les retours au foyer ne doivent pas être considérés comme des échecs mais comme des étapes d’un processus en évolution.

La séparation signifie-t-elle la fin des violences ?

Hélas non, la séparation n’est pas synonyme de la fin des violences. Même si beaucoup pensent que les violences conjugales ne concernent plus les couples séparés.

Au moment de la séparation

Souvent, les violences s’intensifient au moment de la séparation. Il s’agit d’ailleurs du moment le plus dangereux pour la mère et ses enfants.

Après la séparation

Sur le long terme, les violences post-séparation peuvent se manifester sous différentes formes :

- insultes ou agressions lors des échanges des enfants

- harcèlement via des appels téléphoniques incessants ou des visites surprises au domicile

- espionnage et surveillance

- utilisation des réseaux sociaux pour diffamer ou intimider

- menaces verbales ou écrites

- violences physiques

- sabotage envers le milieu professionnel

- contrôle financier : un ex-partenaire refuse de régler des dettes communes ou utilise des informations financières pour nuire

- non-respect d’une décision de justice en particulier concernant les enfants

- refus de participer financièrement aux frais de scolarité ou médicaux des enfants ou aux frais exceptionnels d’un enfant en commun

- fausses accusations d’aliénation parentale visant à retirer l’autorité parentale à la mère.

Des services spécialisés en violences conjugales proposent un accompagnement psychologique et/ou juridique, même quand la séparation date depuis longtemps.

Bon à savoir

Vous avez une inquiétude pour une victime de violences intrafamiliales ?

La ligne Écoute Violences Conjugales est disponible au 0800 30 030 (gratuit et anonyme) et aussi accessible par tchat.

Vous pouvez y exprimer vos inquiétudes et obtenir des conseils pour aider et renforcer au mieux la sécurité de la victime.

FAQ

Questions fréquentes

On a souvent en tête une image stéréotypée de l’auteur de violences envers sa compagne : un homme impulsif, marginalisé, précarisé.

Cette représentation est réductrice. Elle empêche de nombreuses personnes de reconnaître qu’elles ont elles-mêmes recourt à de la violence dans leur relation intime.

De même, beaucoup de gens ont une image stéréotypée de ce qu’est la violence conjugale : limitée à de la violence physique.

Or, la violence peut être silencieuse, subtile, non visible. Ces représentations empêchent de reconnaitre qu’imposer, contrôler, intimider sont des comportements qui font partie du continuum des violences.

Les auteurs de violences proviennent de toutes les cultures, de toutes les classes sociales, de tous les niveaux d’éducation, de toutes les orientations sexuelles.

Les violences peuvent apparaitre en début de relation, comme après des années. Souvent elles continuent et s’intensifient juste après une séparation.

Il n’existe pas de profil type. Cependant, de nombreuses études ont mis en évidence des facteurs qui augmentent le risque d’avoir des comportements violents au sein d’une relation intime ou après la séparation.

Les études ont mis en évidence les facteurs de risque suivants :

- Une représentation stéréotypée de la masculinité : qui valorise la domination, la force, le contrôle. Avec parfois une vision rigide de ce que c’est « être un vrai homme ».

- Une éducation émotionnelle restreinte : où l’expression des émotions est perçue comme une faiblesse (« un homme ça ne pleure pas »), ce qui empêche le développement de l’empathie et de la gestion seine des conflits.

- Des traumatismes vécus dans l’enfance : des abus sexuels et de la maltraitance physique, des violences intrafamiliales ou des abandons peuvent laisser des traces profondes non résolues.

- Des difficultés à créer des liens stables et paisibles, que ce soit dans la sphère intime, sociale ou professionnelle.

Reconnaître ces éléments, ce n’est pas certainement pas excuser les actes. Cela montre au contraire qu’il est aussi possible de travailler sur le vécu et d’amorcer un changement.

Législation

Ce que dit la loi

En Belgique, les violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques commises par un ou une (ex-)partenaire sont interdites et punissables.

Exemples de violences reconnues :

- Les coups et blessures ;

- Le harcèlement : un comportement répété visant à dégrader la vie d’une personne est puni, même sans plainte préalable ;

- Le viol : y compris au sein du couple marié ou non, après la séparation) ;

- Les violences économiques : restreindre l’accès à des ressources économiques ou empêcher sa partenaire de gérer ses propres finances ;

- L'incitation au suicide : deviendra un crime punissable à partir d’avril 2026 (date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal).

- L’homicide (meurtre ou assassinat) intrafamilial : peut-être plus sévèrement puni lorsqu’il est commis par un/une partenaire ou ex-partenaire, que l’auteur et la victime vivent encore ensemble ou non ;

La loi tient compte du lien entre la victime et l’auteur

Un lien intime entre l’auteur et la victime constitue une circonstance aggravante. Cela signifie que les peines peuvent être plus lourdes si les violences sont commises par un ou une (ex)-partenaire.

Par exemple :

- Les violences physiques : les peines peuvent être doublées si l’auteur est un/une (ex-) partenaire (article 410 du Code pénal).

- Le viol envers son ou sa partenaire ou ex-partenaire est puni d’une réclusion de 15 à 20 ans (article 417/19 du Code pénal).

La loi "Stop Féminicide"

La loi “Stop Féminicide” prévoit des mesures de protection renforcées en cas de tentative de féminicide :

Droit d’être entendue :

- dans un local adapté

- Par un policier ou une policière (choix si c'est un homme ou une femme)

- Accès à des dispositifs comme :

- L’interdiction temporaire de résidence imposée à l’auteur (l'auteur doit quitter le domicile pour une certaine durée)

- L’alarme mobile anti-rapprochement (dispositif pour prévenir la Police de manière priorisée si l'auteur est menaçant)

Consulter la loi relative à l’interdiction temporaire de résidence

Bon à savoir

Pour toute information complémentaire, il est préférable de demander des conseils juridiques à des services spécialisés ou un ou une avocat·e.

Ce qui change avec le nouveau Code pénal

La réforme du droit pénal sexuel (2022) a apporté des modification :

- Nouvelle définition du viol et du consentement,

- Nouvelles infractions comme le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel,

- Durcissement des peines pour les infractions sexuelles.

La réforme globale du Code pénal entrera en vigueur en avril 2026. Cette réforme prévoit que :

- L’incitation au suicide devient une infraction, punissable si elle entraîne un suicide ou une tentative de suicide,

- L’homicide intrafamilial est assimilé à un meurtre avec la peine maximale (réclusion à perpétuité),

- Les violences par (ex-)partenaires, si elles ont lieu en présence d’un enfant seront considérées comme une circonstance aggravante,

- Les traitements inhumains ou dégradants sont plus sévèrement punis en contexte intrafamilial.

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge.

Ressources

Outils de référence

Témoignages

Elles et ils témoignent...

Formations