Violences par (ex-)partenaires

La violence conjugale (appelée aussi violence par partenaire) s’installe lorsque l’un des partenaires prend le pouvoir sur l’autre et crée une relation inégalitaire.

Cette prise de pouvoir - qui fait la différence entre la violence par partenaire et une dispute de couple - peut s’accompagner d’actes violents. Mais il n’y a pas que les coups. Parfois les violences sont moins faciles à repérer. C’est le cas avec les violences psychologiques, sexuelles, économiques ou administratives.

Sans violence physique il peut tout de même y avoir du contrôle, de la surveillance, de l’isolement. Le ou la partenaire met en place des stratégies de domination pour exercer une emprise sur l’autre partenaire et rendre son autonomie impossible. C’est pourquoi quitter le partenaire violent est souvent très difficile.

Les violences dans le couple, entre partenaires ou ex-partenaires, peuvent entraîner des conséquences durables sur les victimes. Des services spécialisés sont là pour les aider à y voir plus clair et à prendre les décisions qui leur conviennent, à leur rythme.

Ces violences touchent principalement les femmes, même s’il arrive que des hommes subissent également des formes de violences entre (ex)-partenaires.

Que faire quand on s’interroge sur ses comportements dans le couple ?

Quand on ressent le besoin de mieux comprendre ce qui se joue dans sa relation, c’est peut-être que l’on est face à une de ces situations :

- On constate que certains comportements affectent votre partenaire ou ex-partenaire

- Des gens (proches ou professionnels) vous ont dit que certains de ces comportements étaient violents

- Vous souhaitez améliorer la relation avec votre partenaire

- Vous voulez y voir plus clair dans votre couple et dans vos comportements.

Des services spécialisés sont là pour répondre à ces questions et peuvent vous accompagner à sortir de la violence conjugale et intrafamiliale :

- Écoute Violences Conjugales est à l’écoute au 0800 30 030 de manière gratuite et anonyme.

- On peut aussi leur écrire via leur tchat. C’est gratuit et anonyme.

Comment savoir s’il y a de la violence dans mon couple ou vis-à-vis de mon ex-partenaire ?

Dans une dispute, chaque partenaire peut exprimer son point de vue.

Dans une situation de violence conjugale, il n’y a pas de respect et pas d’égalité.

Un partenaire développe des stratégies, parfois inconscientes, pour dominer l’autre et obtenir ce qu’il estime qui lui est dû.

Que l’on parle de violences entre partenaires, de violence conjugale, de violence intrafamiliale, de violence domestique ou encore de violence par conjoint, on pense directement aux violences physiques. Pourtant, la violence entre partenaires, c’est bien plus complexe que ça !

On parle aussi de violence par ex-partenaires parce que la violence ne s’arrête pas toujours après une séparation.

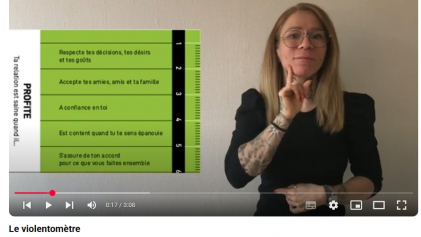

Dispute de couple ou situation de violence conjugale ?

Il est très important de pouvoir faire la différence entre une « simple » dispute de couple et une situation de violence conjugale ou par (ex-)partenaires.

La dispute entre (ex)partenaires

Lors d’une dispute de couple, les deux partenaires se sentent libres de réagir sans peur de l’autre. Parfois c’est l’un, parfois c’est l’autre qui est à l’origine de la dispute. Les rôles sont interchangeables.

Pendant la dispute, il arrive que l’on prononce des paroles déplacées, voire méchantes, ou que l’on ait des gestes agressifs.

Dans une dispute, chaque partie veut convaincre l’autre qu’il ou elle a raison et cherche parfois à imposer son point de vue, mais pas à tout prix. Aucun partenaire ne tente de faire peur à l’autre.

Les disputes ne deviennent jamais un secret à cacher. La relation est relativement égalitaire entre les deux partenaires avant, pendant et après la dispute.

La situation de violence conjugale

Dans une situation de violence conjugale, c’est toujours le même partenaire du couple qui est à l’origine des reproches et des agressions. L’auteur veut gagner à tout prix. Il y a un déséquilibre de pouvoir et la relation est inégalitaire.

Lors des moments de violence, la victime a peur de son partenaire. Elle va constamment tenter d’adapter son comportement pour éviter la violence de son ou de sa partenaire.

Les agressions peuvent être :

- une violence de type « punition » : « tu as fait quelque chose que je désapprouve. Du coup, je te punis »

- une violence pour déstabiliser l’autre et installer son pouvoir : dire une chose puis son contraire, être « gentiment » humiliant, être méchant sans raison pour que la ou le partenaire ne se sente jamais à l’aise et soit toujours sur ses gardes. C’est ce qu’on appelle être en hypervigilance...

Quelles sont les conséquences des violences intrafamiliales ?

Les violences impactent les victimes et les proches. Et tout particulièrement les enfants. Mais les violences ont aussi des impacts négatifs sur la personne qui les commet.

Conséquences sur votre partenaire, victime de violence

Les impacts sur la santé mentale et la santé physique de la violence sur votre partenaire sont importants. Après un épisode de violence, elle peut ressentir un sentiment de peur, d’impuissance, de honte, un repli sur soi.

Conséquences sur vous en tant qu’auteur des violences

L’auteur de violences peut ressentir de la honte, de la tristesse ou vouloir se replier sur lui-même après s’être montré violent.

En effet, avoir des comportements violents dans son couple ou dans sa famille, est très difficile à reconnaître car à court terme, il est possible que vous obteniez ce que vous souhaitez et que vous vous sentiez dans votre bon droit.

Par contre, sur le long terme, l’usage de la violence révèle beaucoup d’inconvénients : perte de confiance de votre partenaire et des proches envers vous, mauvaise image de soi, défiance de la part du voisinage ou des amis, relations perturbées avec les enfants, ennuis avec la justice, etc.

Se reconnaître comme auteur de comportements violents nécessite de se confronter à sa propre part de responsabilité. Cela peut engendrer des ressentis désagréables comme la honte ou la culpabilité parce que nous nous en prenons à une personne que nous aimons et parce que nous prenons conscience que nous lui faisons du mal.

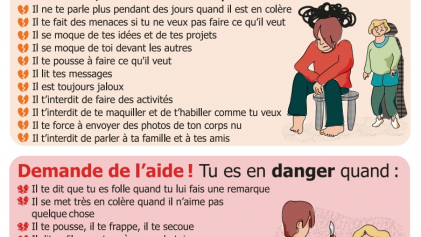

Comment se manifestent les violences conjugales et intrafamiliales ?

Voici quelques situations qu'on retrouve souvent lorsqu'il y a de la violence conjugale :

- imposer son avis et/ou ses goûts, ses valeurs, ses désirs à sa/son partenaire

- donner des ordres à sa/son partenaire

- contrôler les dépenses de sa/son partenaire

- rabaisser sa/son partenaire, l'insulter, l'empêcher de voir ses proches ou de travailler

- surveiller le téléphone de sa/son partenaire

- contrôler ses réseaux sociaux

- empêcher sa/son partenaire d’aller chez le médecin

- empêcher sa/son partenaire de donner des soins aux enfants

- crier, casser des objets, taper dans les portes ou les murs

- inonder sa/son partenaire de messages

- contrôler la manière de s’habiller de sa partenaire

- forcer sa/son partenaire à agir selon ses propres fantasmes

- bousculer sa/son partenaire

- menacer sa/son partenaire de se suicider

- minimiser les faits de violence en les qualifiant de « simple dispute » ou de « quelque chose de normal dans un couple »

- rejeter sur la/le partenaire la responsabilité de ces attitudes et gestes violents.

Quelles sont les justifications les plus fréquentes des violences ?

La personne qui exerce des violences sur son ou sa partenaire ou ex-partenaire éprouve parfois des difficultés à se mettre à la place de la personne victime de ces comportements. L’une des explications est que l’auteur des violences recherche les avantages de ces violences sans devoir en assumer les inconvénients.

Ce conflit interne entre avantages et inconvénients de la violence amène la personne à nier les violences ou les justifier.

En voici quelques exemples :

- Nier les faits : « ce n’est pas ce qui s’est passé », « tes souvenirs sont faux », « tu interprètes toujours tout de travers », « tu vois le mal partout »

- Banaliser les paroles ou le geste posé : « ce n’est pas si grave », « tu exagères », « tu es trop sensible »

- Retourner la responsabilité : « c’est toi qui m’as provoqué », « tu sais bien comment je suis, faut pas me chercher », « je suis pulsionnel »

- Normaliser la situation : « les hommes sont comme ça », « quand on est marié, les femmes doivent accepter que leur mari décide pour elles », « c’est normal d’être jaloux »

- Accuser l’autre d’être anormale : « tu es complètement folle »

- Se trouver des excuses momentanées : « c’est parce que j’avais bu », « c’est une mauvaise période », « je suis stressé au travail », « j’ai des dettes et je ne sais pas les rembourser »

- Se poser en victime : « c’est à cause de mon enfance malheureuse », « c’est parce que je n’ai jamais eu personne qui m’aimait assez fort ».

Bien sûr, rien ne justifie jamais le recours à la violence.

Des services spécialisés sont là pour proposer leur aide et accompagner ceux et celles qui souhaitent sortir de la violence intrafamiliale :

- Écoute Violences Conjugales est à l’écoute au 0800 30 030 de manière gratuite et anonyme.

- On peut aussi leur écrire via leur tchat. C’est gratuit et anonyme.

Où demander de l’aide et comment se faire aider ?

Les violences impactent les victimes et les proches. Mais les violences ont aussi des impacts négatifs sur la personne qui les commet.

Reconnaître qu’il y a un problème, c’est déjà un premier pas vers la solution.

Un deuxième pas serait d’entreprendre une démarche pour modifier ses comportements violents.

Le recours à la violence n’est pas une fatalité ! Des services existent pour répondre aux questions et trouver de l’aide.

Services d’aide spécialisés pour les auteurs et auteur·es

L’association Praxis accompagne des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales

Praxis est composée de psychologues, criminologues, assistantes et assistants en psychologie. Une vingtaine de personnes qui interviennent sur l'ensemble des arrondissements judiciaires francophones par l'intermédiaire de ses trois bureaux : Liège - Bruxelles - Hainaut.

Praxis anime des groupes de responsabilisation pour les auteurs et auteures de violences (groupes d’hommes et groupes de femmes).

La ligne Ecoute violences conjugales 0800 30 030 est également là pour répondre aux questions des personnes qui ont des comportements violents ou qui simplement se posent des questions sur les difficultés dans leur relation de couple (gratuit et anonyme). Le personnel, formé pour accompagner des personnes aux comportements violents, peut également répondre par tchat.

Services d’aide aux justiciables

Les services généralistes d’aide aux justiciables sont disponibles dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Ils peuvent aussi accompagner gratuitement et de manière confidentielle les auteurs d’infractions. Cependant, une prise en charge spécialisée est considérée comme plus efficace.

Trouver d’autres services d’aide pour auteurs de violences

Les avantages d’un accompagnement

- Mieux reconnaitre et gérer ses émotions et ses éventuelles pulsions

- Développer des compétences pro-sociales : l'empathie, la coopération, la communication efficace, le respect des autres, l'entraide et la gestion des conflits.

FAQ

Questions fréquentes

L’alcool n’est jamais la cause des violences conjugales. Comme certaines drogues ou médicaments, l’alcool décomplexe, déshinibe, donne une sorte d’aisance dans les comportements.

Consommer de l’alcool permet donc aux pulsions de s’exprimer : certaines barrières que l’on peut avoir quand on est sobre peuvent tomber. Mais la majorité des hommes qui boivent de l’alcool ne sont pas violents.

D’autre part, les violences conjugales créent beaucoup de souffrances physiques et psychiques : chez la victime évidemment mais aussi chez l’agresseur, auteur des violences. Cette souffrance est parfois moins ressentie par la consommation de médicaments ou d’alcool. La consommation d’alcool peut donc parfois être une conséquence des violences.

On peut donc dire que la consommation d’alcool et d’autres produits est une facteur qui aggrave les risques de commettre des actes de violence. Mais l’alcool n’est pas la cause des violences.

Lorsqu’on pense à un auteur de violences conjugales, on a souvent en tête une image stéréotypée : un homme impulsif, marginalisé, issu d’un milieu populaire. Cette représentation est réductrice. Elle empêche de nombreuses personnes de reconnaître qu’elles ont recourt à de la violence dans leur relation intime.

De même, beaucoup de gens ont une image stéréotypée de ce qu’est la violence conjugale : limitée à de la violence physique. Or, la violence peut être silencieuse, subtile, non visible. Ces représentations empêchent de reconnaitre qu’imposer, contrôler, intimider sont des comportements qui font partie du continuum des violences.

Les auteurs de violences viennent de toutes les cultures, de toutes les classes sociales, de tous les niveaux d’éducation, de toutes les orientations sexuelles. Les violences peuvent apparaitre en début de relation, comme après des années. Souvent elles continuent et s’intensifient juste après une séparation.

Il n’existe pas de profil type. Cependant, de nombreuses études ont mis en évidence des facteurs qui augmentent le risque d’avoir des comportements violents au sein d’une relation ou ex-relation intime.

Les études ont mis en évidence les facteurs de risque suivants :

- Une représentation stéréotypée de la masculinité :

qui valorise la domination, la force, le contrôle. Avec parfois une vision rigide de ce que c’est « être un vrai homme ». - Une éducation émotionnelle restreinte :

où l’expression des émotions est perçue comme une faiblesse (« un homme ça ne pleure pas »), ce qui empêche le développement de l’empathie et de la gestion seine des conflits. - Des traumatismes vécus dans l’enfance :

des abus, des violences intrafamiliales ou des abandons peuvent laisser des traces profondes non résolues. - Des difficultés à créer des liens stables et paisibles, que ce soit dans la sphère intime, sociale ou professionnelle.

Reconnaître ces éléments, ce n’est pas excuser les actes.

Cela montre qu’il est aussi possible de travailler sur le vécu et d’amorcer un changement.

De nombreuses études montrent que les évènements traumatiques vécus dans l’enfance, comme les abus, les violences intrafamiliales, les abandons, augmentent le risque de subir à nouveau des violences mais aussi d’agir de la violence plus tard dans la vie.

Chez les hommes, les violences subies sont souvent tues ou minimisées, parfois pendant des années, ce qui rend leur détection et leur prise en charge plus difficile.

85% des auteurs qui consultent pour des comportements violents ont vécu au moins un traumatisme dans l’enfance et 65% en ont subi deux ou plus dans l’enfance ( Traumas vécus en enfance chez les hommes consultants en contexte de violence conjugale: Masculinité et dysrégulation émotionnelle. Lebeau, R. Brassard, A., Deslauriers, J-M. Martel, N., Godbout, N. (2022)).

La répétition des traumas peut engendrer des conséquences sur le développement de l’individu mais aussi sur la perception de soi, de ses relations, de la société dans laquelle il évolue.

« Un trauma complexe engendre toujours un trouble de l’identité, des interactions interpersonnelles et sociales, et des troubles du contrôle des émotions et des impulsions ; les éléments de dissociation psychique et d’altération des perceptions de la réalité sont plus fréquents » ( Le trauma complexe, Pr Vaiva G., Pr Baubet Thierry, Centre national de ressources et de résilience).

Reconnaître ces éléments, ce n’est pas excuser les actes. Cela montre qu’il est aussi possible de travailler sur le vécu et d’amorcer un changement.

Législation

Ce que dit la loi

En Belgique, les violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques commises par un ou une (ex-)partenaire sont interdites et punissables.

Exemples de violences reconnues :

- Les coups et blessures ;

- Le harcèlement : un comportement répété visant à dégrader la vie d’une personne est puni, même sans plainte préalable ;

- Le viol : y compris au sein du couple marié ou non, après la séparation) ;

- Les violences économiques : restreindre l’accès à des ressources économiques ou empêcher sa partenaire de gérer ses propres finances ;

- L'incitation au suicide : deviendra un crime punissable à partir d’avril 2026 (date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal).

- L’homicide (meurtre ou assassinat) intrafamilial : peut-être plus sévèrement puni lorsqu’il est commis par un/une partenaire ou ex-partenaire, que l’auteur et la victime vivent encore ensemble ou non ;

La loi tient compte du lien entre la victime et l’auteur

Un lien intime entre l’auteur et la victime constitue une circonstance aggravante. Cela signifie que les peines peuvent être plus lourdes si les violences sont commises par un ou une (ex)-partenaire.

Par exemple :

- Les violences physiques : les peines peuvent être doublées si l’auteur est un/une (ex-) partenaire (article 410 du Code pénal).

- Le viol envers son ou sa partenaire ou ex-partenaire est puni d’une réclusion de 15 à 20 ans (article 417/19 du Code pénal).

La loi "Stop Féminicide"

La loi “Stop Féminicide” prévoit des mesures de protection renforcées en cas de tentative de féminicide :

Droit d’être entendue :

- dans un local adapté

- Par un policier ou une policière (choix si c'est un homme ou une femme)

- Accès à des dispositifs comme :

- L’interdiction temporaire de résidence imposée à l’auteur (l'auteur doit quitter le domicile pour une certaine durée)

- L’alarme mobile anti-rapprochement (dispositif pour prévenir la Police de manière priorisée si l'auteur est menaçant)

Consulter la loi relative à l’interdiction temporaire de résidence

Bon à savoir

Pour toute information complémentaire, il est préférable de demander des conseils juridiques à des services spécialisés ou un ou une avocat·e.

Ce qui change avec le nouveau Code pénal

La réforme du droit pénal sexuel (2022) a apporté des modification :

- Nouvelle définition du viol et du consentement,

- Nouvelles infractions comme le voyeurisme et la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel,

- Durcissement des peines pour les infractions sexuelles.

La réforme globale du Code pénal entrera en vigueur en avril 2026. Cette réforme prévoit que :

- L’incitation au suicide devient une infraction, punissable si elle entraîne un suicide ou une tentative de suicide,

- L’homicide intrafamilial est assimilé à un meurtre avec la peine maximale (réclusion à perpétuité),

- Les violences par (ex-)partenaires, si elles ont lieu en présence d’un enfant seront considérées comme une circonstance aggravante,

- Les traitements inhumains ou dégradants sont plus sévèrement punis en contexte intrafamilial.

Pour toute information complémentaire et pour les définitions complètes, il est préférable de consulter le Code pénal belge.

Ressources

Outils de référence

Témoignages

Elles et ils témoignent...

Formations